──そうした自然との深い関わりというかつき合いは、いつ頃から?

田舎へ行くとひとりで竹やぶなんかに入り込んでじっとしているような子どもでした。竹やぶの上のほうがザザーッと動くのを見ていたり、誰も来ない切り通しのような場所をどこまでも歩いていったり。

おもしろかった、というより、そこに行けば生きるために必要な栄養素があって、それを摂取せざるをえなかった、という感じでした。ロバが壁をかじるのは、囓るのが楽しいわけではなく、壁に含まれる石灰分が必要だから、という話に似ているかも。

好きとか嫌いとか、行ったら楽しいからとかじゃなく、行かざるをえない。そこに行ったら、少なくとも何かは満たされる、という感覚でしょうか。

(自然の造形に)物語性を感じとる質かもしれません。自然の中にあると、そこに自分の内的な世界が鏡のように映る、そういうことを感じ取っていたこともあるかもしれません。

自然を目の当たりにすると、自分の内と外の境界がとてもあいまいになる感じがあります。枯葉が散っていく、という事象を非常に客観的な、自然科学的な知識でとらえる一方、それを自分の中に治めていくプロセスは非常に内的な経験。

──ふたつの視点で補完しあう、ということですね。

内的な経験だけを掘り下げることがなぜ好きではないか、というと、そこに閉ざされた、開放的でない、病的な匂いを感じるから。この先、いくら行っても出口はないぞ、というような。

でも、そこに自然科学的な、ナルシスティックにならない視線を同時に持てれば、自分の内的なものをいくらぶつけても、たぶん、そう、織物としても美しい、というか。色合い的にはいいのではないでしょうか。

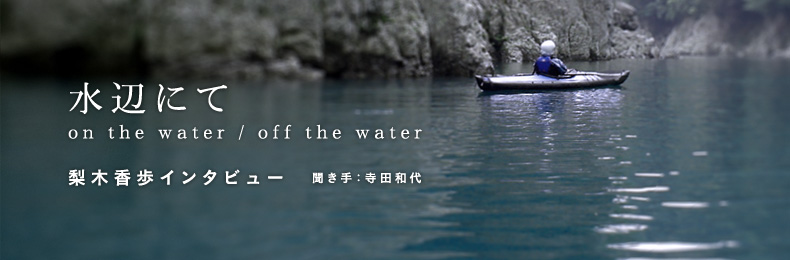

──『水辺にて』はじめ、梨木さんのエッセイには、体験をいちど周到に対象化させた上で、ことばを洗練してゆくことへの、確信的な意識、覚悟のようなものが漂っているように感じます。

小説にしろ、エッセイにしろ、閉ざされたものにしたくない、という思いはいつもあります。けれどその一方で、ある程度、内面を見つめないと、つまり閉ざす勢いをつけなければ、描写する世界は深まらない。

逆方向の2つのベクトルをつねにバランスをとりながら進み行くことが、なんというか、私にとっては文章を書くことの醍醐味でもあり、苦しいところでもあります。内的な深みにはまっていくようで、その瞬間でさえ、前より開く努力をしている。深さを穿つ一方で外へと開く。うまく説明できないのだけれど。そのことが、不思議とカヤックをしている時にもリアルに感じられたりします。