メッセージ

12.06.27

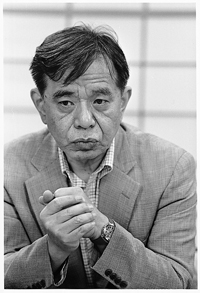

荒川洋治 勝ち取る

第二八回太宰治賞の最終候補作は、真木由紹「唾棄しめる」、福岡俊也「ニカライチの小鳥」、向日一日「成長の儀式」、隼見果奈「うつぶし」の四編。討議の結果、「うつぶし」が受賞作となった。以下、各編の印象と感想を記しておきたい。

真木由紹「唾棄しめる」は、二五歳の大学院生の日常をつづるもので、「感触がない」「生きてるに見合った実感触がない」という主人公が、心のうちそとを彷徨う。視覚の対象にとどめていた老婆を世話したり、留学生に心を寄せるなど、主に後半で点滅する人間的な情景は印象に残るが、それらは主人公の内部を強く押し開くものではない。一種の「風物詩」の位地に置かれる気配もあり徹底しない。

文章にはひとつの特徴らしきものがある。たとえば「小川と牧田真一郎とは地元群馬で中学からの仲だった」という一文。もちろんこのような文章は多くの小説に一般的に見られるものだが、作者の身には実際にこうであったのかもしれないと思われるような、「濾過」の形跡がない文章だ。ありのままの日録を見せられている気分になる。これは作者の文章が、ある「強さ」をもっているからだ。この「強さ」は弱点でもある。

「小川は自らの内にあるはずの言葉を弱く感じるばかりで、相手に近付いて行くことを可能にする言葉が見当りもしなかった。」「何度も何度もこれもまた言葉が弱いせいだ、と思い悩むことに明け暮れた。」

主人公は、自分のことばが「弱い」ものであると感じているが、実は「強い」のである。自分の知覚の流儀から動かない「強さ」がある。その「強さ」が「弱さ」の世界を書こうとしているところに無理が生じるのかもしれない。「ただ単にそうしない訳にはいかない」「死にたいとは思わないが生きたくもない心地」といった、「ない」を二重に使うところがいくつかあるが、こうした「弱さ」を見据え、色濃く示してほしかった。とはいえ人との関係を結べないいまの人の日常を真率に写し出す作品だ。いまの自分をありのままに書こう、あるいは、そのようなありのままに書き記す主人公をつくりあげることで、作者みずからの精神にいのちを与えようとする作品なのだと思う。

福岡俊也「ニカライチの小鳥」は、正副、二人の主人公を設定。「大雑把に言うと、エリは文学を語り、タカシは哲学を語る」のである。これはれっきとした文学作品であるので、文学への期待を、ある方角から語ったもの、追求したものということになる。「哲学」についての自問自答は、興味のある人にはとてもおもしろいものであり、興味のない人にはそれほどおもしろくないものである。理屈を進めていき、「いいところまで行ったような気がしたのに」というような箇所には、理屈でものを考えていくときの臨場感があり、楽しい空気がある。また「堀北さん」のちょっとしたことばを哲学的に読みとり、心が飛び跳ねるところなどもおもしろい。ただし、エリとタカシが十分に「敵対」せず、むしろ同調していく流れを見ると、「二人」にすることが、ほんとうに必要だったのかとも思う。

文学を正面から語るのはたしかにむずかしいし、聞き手になる「分身」をもちたい気持ちはわかるが、何か「遠回し」の長話を近くで聞いているような気分になった。

向日一日「成長の儀式」は、いわば兵士の休暇を描いたもの。

これまで見たこともないような「戦争」を設定、そこからいくつかの話が展開する。ブッツァーティの『タタール人の砂漠』と通じるものがあると感じたが、設定には「手づくり」感がある。この作品も文章に特徴がある。「これにもいくつかの仮説があるが、その紹介はまた後ほど。」「この温度についても後ほど。」「思い出して頂きたい。冒頭で彼らを塩粒に例えたことを。」「この辺りの話はおもしろいので、機会があれば後で。」といった「語り」の文末がおもしろいという見方もあるかと思うが、ぼくは「いやだなあ」と感じた。

作者の「お話」は、それを聞いている人、読む人には、その「お話」が出てくるまではわからないもので、すべての作品はそうである。こうした「語り」は、作者の優位性を表すもので、抵抗を感じる人もいていい。単にリズムをとるものとして見るべきかもしれないが、この特徴はあまりいいものとは思えない。作品そのものが特徴をもつべきだろう。「いい、生きるために頑張るのよ。こんな戦争で死んじゃダメよ」という、一見してあかのついたことばが心に残る。おしまいまでしっかり書くことができる人、力のある人なのだと感じた。読みとりやすい構成もいい。でも戦争と成長を結びつける観点はいくらか安易なものに思われた。

隼見果奈「うつぶし」は、四作のなかでは、いちばんすぐれた作品であるとぼくは思った。密度と節度をもっており、文学作品の強さを静かに、ときに反射的に示す秀作である。

養鶏場を父ときりもりする娘。その孤独な世界を、たたかいながら勝ち取る光景だ。孤独に「たえる」のではなく、「勝ち取る」のだ。そこには意志の跳躍と、暗躍がある。文章以前に存在する人間の熱気がある。そのため孤独感は、人間らしい起伏を見せながら描かれる。弱いものと、強いものに触れる。変化をはらむ。文章よりも一段高いところに、主人公の内面が置かれているという印象をもった。

いわゆる純文学らしい均質な文章だと感じたことはたしかだし、その点古いとも感じたが、人生を決めてひとりで生きる人の心のもち方が、刻々と伝わる。闖入者の男や、父親の造型はいささか単純であるなどいくらかの難点はあるものの、美点は多い。生きるための軸となることが、胸のうちにしっかりと定まるまで練られて、書きあげられたものである。受賞に値する作品だと思われる。

選考の場では、四作についていろんな意見が出て、緊迫した。そのうちの三作については、どれになってもいいという空気もあった。

最後に、ひとつ。どうしてこんな題名が付くのか、わからないものが二つあった。「ニカライチの小鳥」「うつぶし」である。自分の作品から、ことばがうまく「取り出せない」のはいまに始まったことではないかもしれないが、何かこちらの知らないところで、単純にはいかなくなっているのだろうか。それもいまの文学の一つのしるしなのかもしれないが、タイトルも勝ち取ってほしい。