ちいさき誰かに、自分の大事なものを渡すこと。おそらくひとの営みの根源にはこのようなことがあるのでしょう。私たちは自分の大事にしているよきものを、自分よりも小さなものに渡します。

私もまた、いつか娘に海を渡すのでしょう。

その海には絶望が織り込まれていないようにと、

私はそう願っています。(本文より)

「眺める」から「触れる」へ

新聞広告ではモノクロで音のない海。

でも実際は、そこには青い海と響きつづける歌声があります。

言葉でまもられた広告の中の海の写真をマウスホバーしてみてください。

あなたが撫でて触れることで、海は本来の色を取り戻し、赤田首里殿内(あかたすんどぅんち)の歌声が聞こえてきます。

しーやーぷー しーやーぷー みーみんめー みーみんめー

ひーじんとー ひーじんとー いーゆぬみー いーゆぬみー

海にたゆたいながら、目をこらし、耳をかたむけてみてください。

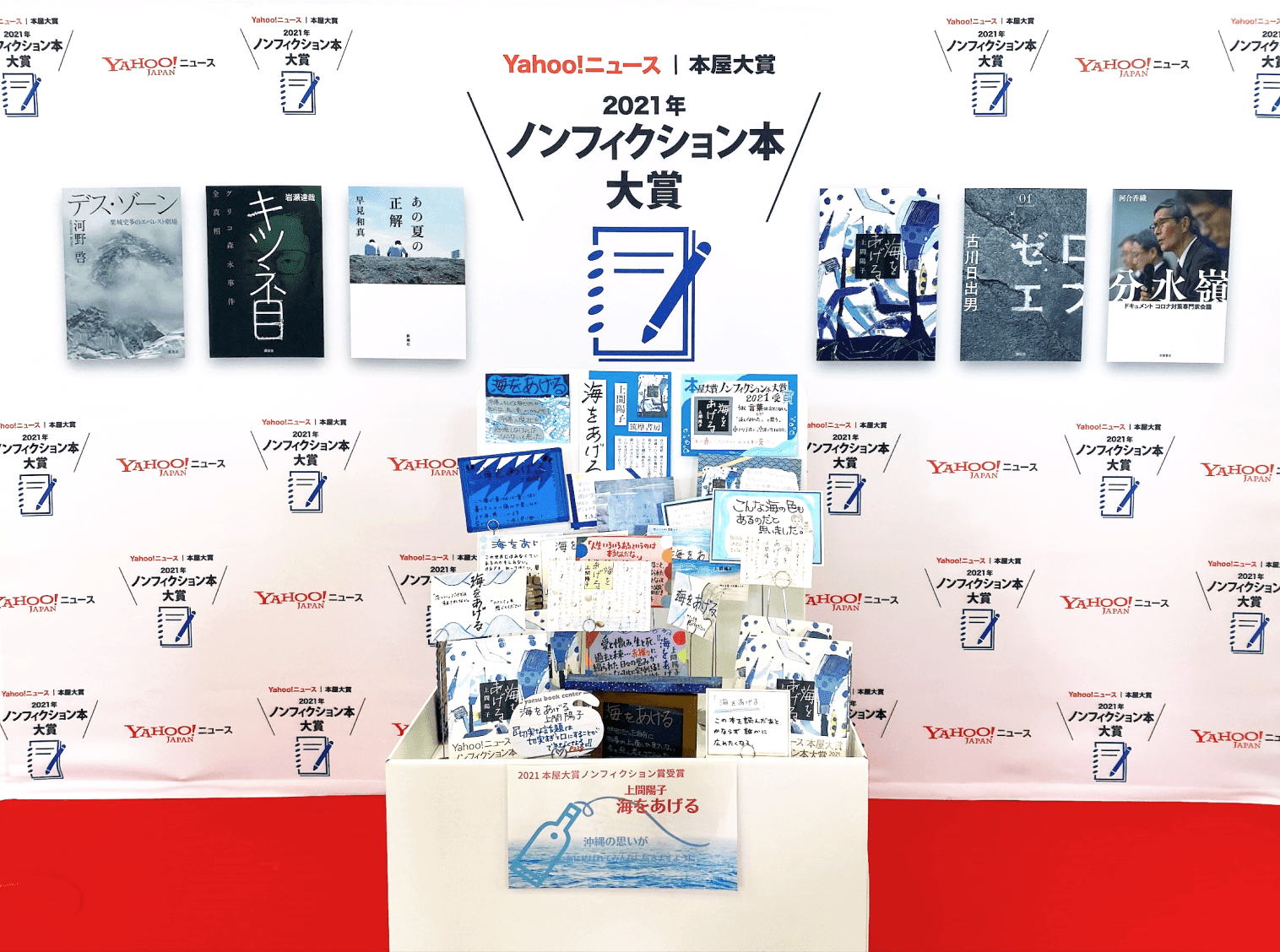

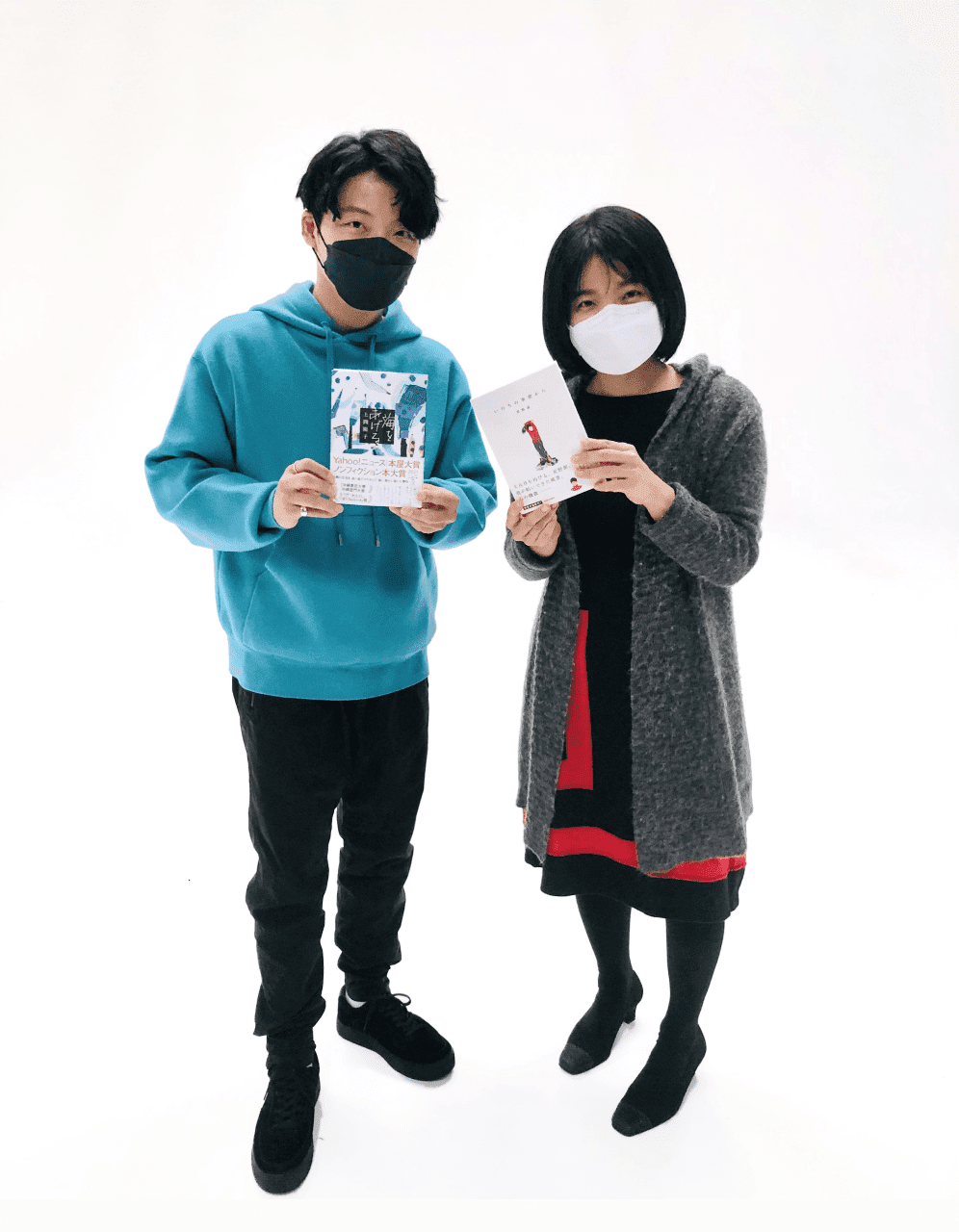

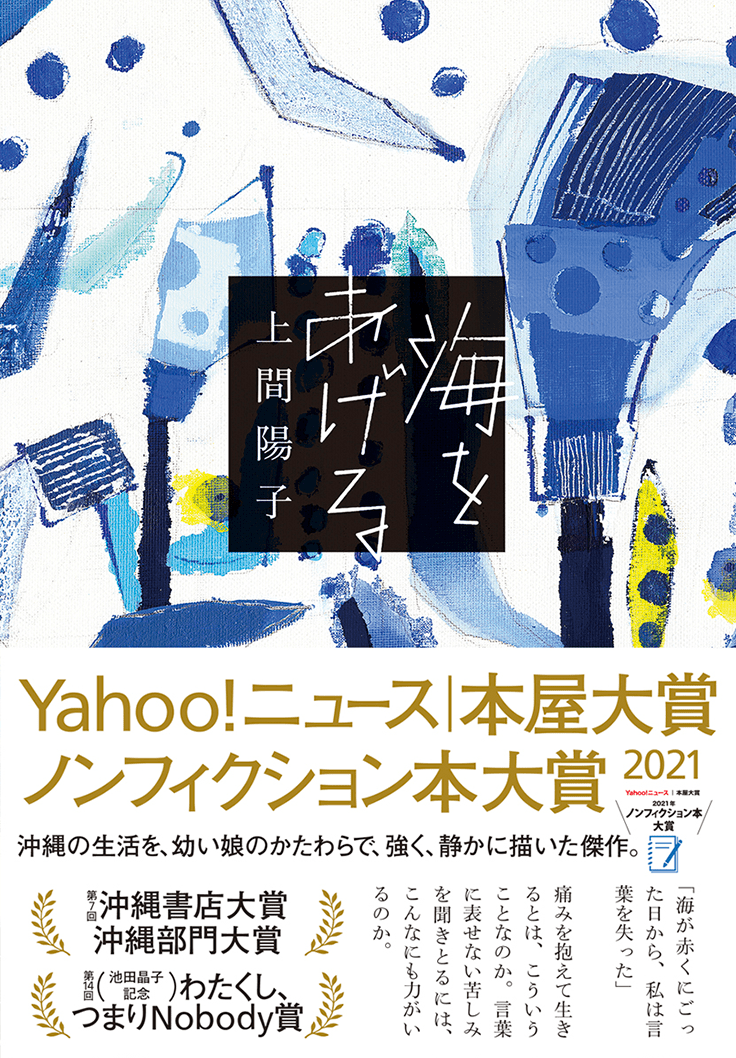

Yahoo!ニュース|本屋大賞2021

ノンフィクション本大賞 受賞記念スピーチ

提供元: THE PAGE/ヤフー株式会社

スピーチ全文

みなさま、このたびは本当に素晴らしい賞をありがとうございました。

(2021年の)10月から、10代のママと赤ちゃんの出産の前後――100日間と産む前の2カ月、合わせて5カ月を応援するシェルターを24時間稼働させました。

今はそちらの共同代表兼現場責任者になっていて、忙しく飛び回る日々のなかで、担当編集の柴山さんから着信がありました。柴山さんがお電話をかけてくることはほとんどないので、「連載中のものに何か問題があったのかな?」と思って慌てて折り返したところ、「本屋大賞(ノンフィクション本大賞)が決まりました」と、なんともいえない温かいふっくらした、笑うような声で受賞を知らされました。

こんな声で話す柴山さんを聞いたことがなかったので、「よろこんでいるんだなあ」「筑摩書房のみなさんにようやくお礼が言える」と思いました。共同研究者のひとりでもある岸政彦さん、『地元を生きる―沖縄的共同性の社会学』(ナカニシヤ出版)チームのメンバー、今やっている若年出産女性チームのメンバーにようやく恩返しができると思って、とにかくうれしい気持ちで電話を切りました。

それからもずっとドタバタと過ごしていて、その後、歴代の受賞者の方のお名前や作品を見て、「本当にとんでもない賞をいただくことになったなあ」と思いました。でも選んでくださった方々は、書店員のみなさん。要するに、沖縄の今に対する書店員のみなさんからの応援なんだなと思いました。この賞は私が受けたのではなく、沖縄に対する賞であり、沖縄で暮らしている私が調査した子たち――本当にしんどい思いで生きていますけれど、その子たちに向けたはなむけのような賞だな、と思っています。

とはいえ、『海をあげる』という本がノンフィクション本大賞を受賞したのは、少し珍しいことではないかと思っています。まずひとつは、この本が持つ政治的なメッセージという意味です。そしてもうひとつは、ノンフィクションというジャンルの拡張という意味です。

沖縄という場所は、本当に悩ましい場所だと思います。美しくて、ゆったりした場所でありながら、長く日本のひとつとして認められず、日本が繁栄しつつある時間、アメリカ軍に占領され続けました。

その頃に沖縄で起きた事件を見ると、沖縄で生活する多くの人が基地との関わりを持ち、性暴力の被害や米軍からの暴力に怯え、法的な措置もほとんどとられないなかで暮らしてきたことがわかります。その頃に沖縄で起きた事件の数々は「凄惨な」としか言えないもので、そういう事件が山のようにあります。

その後、粘り強い交渉によって無事に復帰は果たせたものの、戦後の日本の繁栄を一切受けることができなかった沖縄の自治体の基盤は脆弱で、その後も沖縄は国内有数の貧困地域であり続け、今もまだ軍隊と暮らす場所固有の問題が残存しています。

普天間基地は世界有数の危険な基地ということで、今度は沖縄の辺野古という海に米軍基地を作ると言っています。辺野古には巨大なサンゴ礁があり、ウミガメが泳ぐ海です。その下にはマヨネーズ状の柔らかい土壌があり、そこに海上基地はできないことはすでにわかっています。それでも毎日税金が投入されて、土砂が投入されて、工事が淀みなく進んでいます。

エッセイを書いている時期は、基地からの水がフォーエバー・ケミカルと呼ばれる化学物質に汚染されていることや、発がん性物質であるピーフォスが大量に入った泡消化剤が町を覆った時期でもありました。1メートル近いふわふわした巨大な泡の塊が、街のなかを飛びました。川の水は泡立ち、海に流れ込みました。それは基地の中の米兵たちがバーベキューをしていて、火災報知器が間違えて作動して、大量の泡消化剤が出て、水や海の汚染が進んだ事件でした。その泡消化剤は、地元の消防隊が防護服を着ることなく回収しました。

子どもの頃、基地のそばで暮らしていた私の家の決まりごとは、「車に乗るときにはすぐに車を施錠する」ということでした。母は、思春期になった私が夕刻から夜にかけて外出をするときは、手のひらに家の鍵を握るように指示し、「誰かに連れ去られそうになったら、まずは走って逃げること」、そして「捕まえられたら、とにかく暴れること」を教えました。

今日、母が教えた通りにしています。(複数の鍵を指の間に握った様子を見せながら)「こうやって歩くように」と言われていました。

東京に出てから、私は「夜の東京でも、手のひらに鍵を握りしめて歩かなくていいんだ」と知りました。そして、あの決まりごとは、女であるというだけで狙われて、獲物にされることがあるという場所で育った特有の生活様式だったことも知りました。自分の手を攻撃材料とすることをシュミレーションして生きる。それは平和で安全な場所で育つ身の処し方ではない、と私は東京に出て知りました。

娘を育てているので、このことは私にとって再び切実な問題になりました。私が今暮らしている場所には軍人はいません。それでも、過去に5歳の女の子が連れ去られてレイプされて殺された事件や、12歳の女の子が集団レイプされた事件や、20歳の女性がウォーキングの途中で連れ去られて殺されて軍事演習をしている山に捨てられたこと。これらはすべて私には具体的な脅威です。

私は、娘に「手のひらに鍵を出して歩け」という言葉をいわないといけないのか。私のよろこびのすべてである娘が、誰かの獲物になることを想定すること。それがどんなにつらいことかと思いながら、娘が大きくなるのを眺めています。

そういう思いをベースに暮らしている私にとって、この『海をあげる』という本は、何よりも(辺野古を描く)「アリエルの王国」という章のために書かれた本だと言えます。小さな娘のそばで沖縄を生きる痛みを、どのようにしたら本土の、東京の人たちに伝えることができるのか。本をまとめるとき、私はその一点だけを考えました。ただ同時に、本土の人、東京の人もまた、痛みを感じながら生きていないわけではないと思います。

私は普段、大学で教師をしているので、若い人たちの細やかな優しさを何度も目撃しています。また本を書くことによって、たくさんの方々と関わるようになりましたが、自分よりも年若い方々が洗練されたやり方で、人と人との関係を紡ぐことに、私たちの世代とは違う優しさと痛みを感じます。

だから本では、「美味しいごはん」を巻頭に置きました。私よりも若い世代に向けて「人生にはいろいろある。でもなんとかなるし、生きていたら、いつか許すこともできる」とお伝えしたいと思いました。

それでも、その生活のあり方の延長線上に、私たちが周りの人にどんなに心を砕いてもどうにもならない地平が、政治によって権力によって現れてしまうのだ、ということを書きたいと思いました。この本には「アリエルの王国」を、目の前のあなたの問題だと読んでもらうためのたくさんの仕掛けがあります。

ところで、そういう本はノンフィクションというジャンルなのかと、私は自分に問うています。沖縄に起きている日々のことを、軽い筆致でエッセイのように自分の生活を綴りました。登山靴を履いて、あるいは飛行機に乗って、どこか遠くの場所に取材に出かけていって、その場所を書いたわけではない。私はただ身近なこと、調査という仕事のこと、そういう身の周りのことを書きました。

この本が選定されたということは、ノンフィクションの意味を拡張していただき、この本を選定対象にするために尽力された方々が、この本をこういう明るい場所に連れてこようと思ったのではないでしょうか。「アリエルの王国」をどうやったら読んでもらえるのかを仕掛けた私とは違う場所で、その方の持ち場で、その方の専門性でもって、仕掛けてくれたのではないでしょうか。だから私は、やはり私たちの社会は善意に満ちているのだと思います。

今日この賞が発表されて、明日からYahoo!ニュースのコメント欄は荒れるでしょう。どうかそこにある言葉が、自分の持ち場で動かれた方々を傷つけることがないようにと願います。できることなら、日本中を覆う匿名性を担保にした悪意の言葉が、どれだけ人を削り奈落の底に突き落とすのか。ここにいるYahoo!ニュースの関係者、おそらく私がこれまで会うこともなかった偉い方々に考えていただけたらと思います。私たちが見たかったのは、本当にこういう社会なのでしょうか。

この前、娘が「仲良しの友だちが暮らす島を探したい」というので、世界地図を見せました。まず日本の位置を教えて、次に東京の位置を教えて、今度は沖縄の位置を教えて、それからお友達の暮らす島を教えたのですが、娘は驚いて「沖縄は本当に小さいのね」と言いました。

地図で探すことが難しいくらい小さい――。娘が話したのは、単に日本本土と比べると沖縄は小さいということです。それでも娘の言葉を聞いた私が言葉を紡げなくなったのは、地図で探すことが難しいくらいの小さな島に、日本が見たくない、考えたくないものが押しやられていると思うからです。それは、沖縄に住む私たちが望んだものでも、東京や本土に住む人々が望んだものでもないのだと思います。そういった意味で、『海をあげる』はパンドラの箱でもありました。

私は、私たちの国のアキレス腱について書きました。そういう本が、今日、明るい場所にやってきました。尽力された方おひとりおひとりに、感謝と同志としてのつながりを感じています。残されたのはただひとつの希望です。それは「私たちはまだ正義や公平、子どもたちに託したい未来を手放さない」ということだと思います。ありがとうございました。

(書き起こし:笹川かおり/news HACK by Yahoo!ニュース)

青い糸を受け取った気持ちです。

糸を手繰ると1945年の沖縄戦の海にも辺野古にも

子供の心の海原にも沢山の海につづいています。

── 小説家朝吹真理子さん

心が洗われるようなみずみずしさと、

胸を引き裂かれるような苦しさが、同時に迫ってくる。

── 美学者伊藤亜紗さん

ひとつひとつの文章は静かで優しいのに、そのなかに

書かれているひとつひとつの言葉が何かを叫んでいる。

── 社会学者、小説家岸政彦さん

何も言わずに読んでほしい。

ここにある言葉を、ただただ、読んでほしい。

── 小説家柴崎友香さん

一編目から涙が止まらないが、「泣ける」「感動」などという生やさしい本ではない。

自分の中の「言葉にならないもの」を爆破されるような感覚。

震え上がった。

── 「ダ・ヴィンチ」編集長関口靖彦さん

人間を信頼するとはこういうことなのかと知った。

── ライター武田砂鉄さん

おびやかされる、

沖縄での美しく優しい生活。

幼い娘を抱えながら、

理不尽な暴力に直面してなお

その目の光を失わない著者の姿は、

連載中から大きな反響を呼んだ。

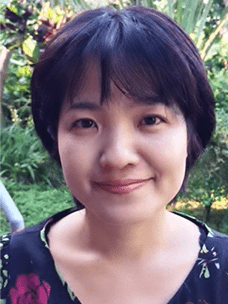

沖縄の生活を、幼い娘のかたわらで、

強く、静かに描いた傑作。

(初出=Webちくま2019年4月 ~ 2020年3月)

「青い糸」を募集します

(※募集は一旦締め切りました)

青い糸を受け取った気持ちです。

糸を手繰ると1945年の沖縄戦の海にも辺野古にも

子供の心の海原にも沢山の海につづいています。

── 小説家朝吹真理子さん

現在筑摩書房では、

『海をあげる』を応援してくださる読者のみなさま、書店員のみなさまから、

「青い糸」を募集しています。

余った毛糸、裁縫箱の中に眠っているミシン糸、使いそびれている糸……

どんな糸でも大歓迎です。

お手元にある青い糸を送っていただけないでしょうか。

集まった糸は、この本を応援してくださるみなさまの想いを繋いでいくように、

『海をあげる』を新たな読者に届けていくために活用させていただきます。

全国からたくさんのご提供、ありがとうございました。いただいた糸は

一つ一つ手作りの栞にして、書店で新たな読者へつなぐために活用させていただきます。

お知らせ

-

- 新聞

- 2022.08.24

-

朝日新聞にて著者のインタビューが掲載されました。

オピニオン&フォーラム-耕論-沖縄女性たちの現実

-

- WEB

- 2022.07.26

- Yahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞 昨年受賞者の「それから」として著者インタビューが掲載されました。

-

- 雑誌

- 2022.06.10

- 「毎日フォーラム」にて紹介されました。

-

- 雑誌

- 2022.06.10

- 日本記者クラブ会報にて著者インタビューが掲載されました。

-

- WEB

- 2022.05.26

- 「SPUR」6月号に掲載された著者インタビュー・特集が公開されました。

-

- WEB

- 2022.05.24

- 「NHK Eテレ」で2月に放送された著者特集の番組記事が公開されました。

-

- ラジオ

- 2022.05.12

-

TBSラジオ『荻上チキ・Session』に著者が出演しました。

「沖縄復帰から50年を考える」

-

- 雑誌

- 2022.04.23

-

「SPUR」6月号に著者インタビュー・特集が掲載されました。

モデルの知花くららさん、ライター長田杏奈さんが寄稿しています。

「今の沖縄を描いたエッセイ集『海をあげる』を知っていますか?」

-

- ラジオ

- 2022.1.7

-

NHKラジオ「高橋源一郎の飛ぶ教室」に著者が出演しました。

心を開き沖縄で“小さな声”を聴き続けて

-

- 新聞

- 2022.1.7

-

東京新聞夕刊「大波小波」にて紹介されました。

書店員が推す沖縄ノンフィクション

-

- 雑誌

- 2021.12.6

- 「ダ・ヴィンチ」2022年1月号で星野源さんに紹介されました。

-

- テレビ

- 2021.11.26

-

NHK「おはよう日本」にて紹介されました。

生活者目線の沖縄基地問題 エッセー「海をあげる」

-

- 新聞

- 2021.11.20

- 産経新聞にて紹介されました。

-

- 新聞

- 2021.11.19

- 朝日新聞にて紹介されました。

-

- テレビ

- 2021.11.13

- TBS「王様のブランチ」に著者が出演しました。

-

- その他

- 2021.11.12

-

VOGUE JAPANのポッドキャストにて紹介されました。

西加奈子が選ぶ12冊の処方箋 ポッドキャストVol.4

-

- 新聞

- 2021.11.11

- 読売新聞にて紹介されました。

-

- 新聞

- 2021.11.11

- 毎日新聞にて紹介されました。

-

- 新聞

- 2021.11.11

-

沖縄タイムスにて紹介されました。

上間さんノンフィクション大賞 初エッセー集「海をあげる」

-

- 新聞

- 2021.11.11

-

琉球新報にて紹介されました。

書店員が選ぶノンフィクション本 上間さん「海をあげる」大賞

-

- WEB

- 2021.11.11

-

NHK NEWS WEBにて紹介されました。

ノンフィクション本大賞に上間陽子教授 沖縄の課題つづる

-

- WEB

- 2021.11.10

-

沖縄タイムスプラスにて紹介されました。

上間陽子さん著「海をあげる」、ノンフィクション本大賞

-

- WEB

- 2021.11.10

-

読売新聞オンラインにて紹介されました。

書店員が選ぶ「ノンフィクション本大賞」に上間陽子さんの「海をあげる」

-

- その他

- 2021.11.10

- 第4回Yahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞を受賞しました。

-

- 新聞

- 2021.10.30

- 東京新聞/中日新聞にて、東えりかさんによる書評が掲載されました。

-

- その他

- 2021.10.18

- 電子書籍を配信開始しました。

-

- ラジオ

- 2021.10.17

-

NHKラジオ「宗教の時間」に著者が出演しました。

「基地の街 少女たちの中の沖縄」

-

- テレビ

- 2021.10.5

-

沖縄テレビで「おにわ」が紹介されました。

若年ママの出産支える「おにわ」開所(沖縄テレビ)

-

- Web

- 2021.9.24

-

Webちくまにて著者の新連載がはじまりました。

おにわはまわる

-

- 新聞

- 2021.9.23

-

琉球新報DIGITALで紹介されました。

星野源の「不思議」 込められた沖縄の「少女たち」への思い

-

- ラジオ

- 2021.9.21

- ニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」にて紹介されました。

-

- リリース

- 2021.8.3

- 「青い糸」の募集を開始しました。

-

- 新聞

- 2021.7.31

- 読売新聞で紹介されました。

-

- WEB

- 2021.7.20

- 第4回Yahoo!ニュース 本屋大賞 ノンフィクション本大賞にノミネートされました。

-

- 雑誌

- 2021.7.06

- 「ダ・ヴィンチ」8月号の著者インタビューが掲載されました。

-

- 新聞

- 2021.6.18

-

北海道新聞に著者インタビューが掲載されました。

【上間陽子さん】沖縄の夜の街で少女の言葉を聞く琉球大教授

-

- ラジオ

- 2021.6.8

- 文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ!」に著者が出演しました。

-

- 新聞

- 2021.5.18

-

西日本新聞「風車」にて紹介されました。

生活圏から考える沖縄

-

- WEB

- 2021.5.12

-

「ALL REVIEWS」より武田砂鉄さんによる書評が配信されました。

かすかな言葉に耳を傾け、抗う

-

- その他

- 2021.4.26

- 第7回沖縄書店大賞 沖縄部門大賞を受賞しました。

-

- 雑誌

- 2021.4.24

- 「クロワッサン」5/10号に著者インタビューが掲載されました。

-

- WEB

- 2021.4.1

- 有隣堂のブログ「本の泉」で紹介されました。

-

- 雑誌

- 2021.3.25

- 「暮しの手帖」(4-5月号)で、梅田 蔦屋書店の北村和之さんに紹介されました。

-

- テレビ

- 2021.3.25

-

NHK沖縄で紹介されました。

貧困や暴力 女性の声ことばに 琉球大 上間教授が受賞

-

- 新聞

- 2021.3.3

- 毎日新聞「(論点)困難を生きる女性たち」にインタビューが掲載されました。

-

- その他

- 2021.3.3

- 第14回[池田晶子記念]わたくし、つまりNobody賞を受賞しました。

-

- 新聞

- 2021.2.23

- 西日本新聞で紹介されました。沖縄の絶望、聞こえますか 県民投票2年、エッセーに込めた思い

-

- 雑誌

- 2021.2.20

- &Premium(アンド プレミアム) 4月号にて、Title店主 辻山良雄さんに紹介されました。

-

- WEB

- 2020.2.1

- NEOLより、小山内園子さんによる著者インタビューが配信されました。

-

- 雑誌

- 2021.1.23

- 「新婦人」に著者インタビューが掲載されました。

-

- 新聞

- 2021.1.16

-

朝日新聞に武田砂鉄さんによる書評が掲載されました。

かすかな言葉に耳を傾け、抗う

-

- 新聞

- 2021.1.3

- 赤旗新聞に中村純さんによる書評が掲載されました。

-

- 雑誌

- 2020.12.28

- 「Meets Regional」にて紹介されました。

-

- WEB

- 2020.12.25

- 紀伊國屋書店スタッフが全力でおすすめするベスト30「キノベス!2021」の第18位に選ばれました。

-

- 新聞

- 2020.12.13

- 読売新聞に橋本倫史さんによる書評が掲載されました。

-

- WEB

- 2020.12.9

- HMV&BOOKS OKINAWAの中目太郎さんに“寒い冬に心をあたためてくれる本”として紹介されました。

-

- 新聞

- 2020.12.7

- 文化通信(12/7号)にて著者が「2021年 注目の作家」として紹介されました。

-

- 雑誌

- 2020.12.4

- 「ダ・ヴィンチ」2021年1月号(12/4発売号)の今月のプラチナ本で紹介されました。

-

- 雑誌

- 2020.12.4

- 「週刊読書人」(12/4号)に砂川秀樹さんによる書評が掲載されました。

-

- ラジオ

- 2020.11.27

- 文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ!」で、「ダ・ヴィンチ」の関口靖彦編集長に紹介されました。

-

- 新聞

- 2020.11.21

- 毎日新聞に著者インタビューが掲載されました。

-

- 新聞

- 2020.11.21

- 西日本新聞にて徳永圭子さんに「カリスマ書店員の激オシ本」として紹介されました。

-

- 新聞

- 2020.11.21

-

沖縄タイムスに與那覇里子さんによる書評が掲載されました。

[話題本題]海をあげる 上間陽子著 絶望の言葉を聞く番だ

-

- テレビ

- 2020.11.17

- NHK沖縄放送局「おきなわHOTeye」<いまほん>のコーナーで紹介されました。

-

- 新聞

- 2020.11.15

-

琉球新報に上田真弓さんによる書評が掲載されました。

<書評>『海をあげる』 理不尽な日常を生きる

-

- 新聞

- 2020.11.14

-

日経新聞「あとがきのあと」に著者インタビューが掲載されました。

「海をあげる」上間陽子さん 沖縄見つめる日常の視点

痛みを抱えて生きるとは、

こういうことなのか。

言葉に表せない苦しみを聞きとるには、

こんなにも力がいるのか。

あれからだいぶ時間がたった。新しい音楽はまだこない。

それでもインタビューの帰り道、女の子たちの声は音楽のようなものだと私は思う。だからいま私は、やっぱり新しい音楽を聞いている。

悲しみのようなものはたぶん、生きているかぎり消えない。

それでもだいぶ小さな傷になって私になじみ、私はひとの言葉を聞くことを仕事にした。

(「美味しいごはん」より)

ねえ、風花。海のなかの王妃や姫君が、あの海にいる魚やカメを、どこか遠くに連れ出してくれたらいいのにね。赤くにごったあの海を、もう一度青の王国にしてくれたらいいのにね。

でもね、風花。大人たちはみんな知っている。護岸に囲まれたあの海で、魚やサンゴはゆっくり死に絶えていくしかないことを。卵を孕んだウミガメが、擁壁に阻まれて砂浜にたどりつけずに海のなかを漂うようになることを。私たちがなんど祈っても、どこからも王妃や姫君が現れてくれなかったことを。だから私たちはひととおり泣いたら、手にしているものはほんのわずかだと思い知らされるあの海に、何度もひとりで立たなくてはならないことを。そこには同じような思いのひとが今日もいて、もしかしたらそれはやっぱり、地上の王国であるのかもしれないことを。

だから、風花。風花もいつか、王国を探して遠くに行くよ。海の向こう、空の彼方、風花の王国がどこかにあるよ。光る海から来た輝くあなた、どこかでだれかが王妃の到着を待っているよ。

(「アリエルの王国」より)

上間陽子の本

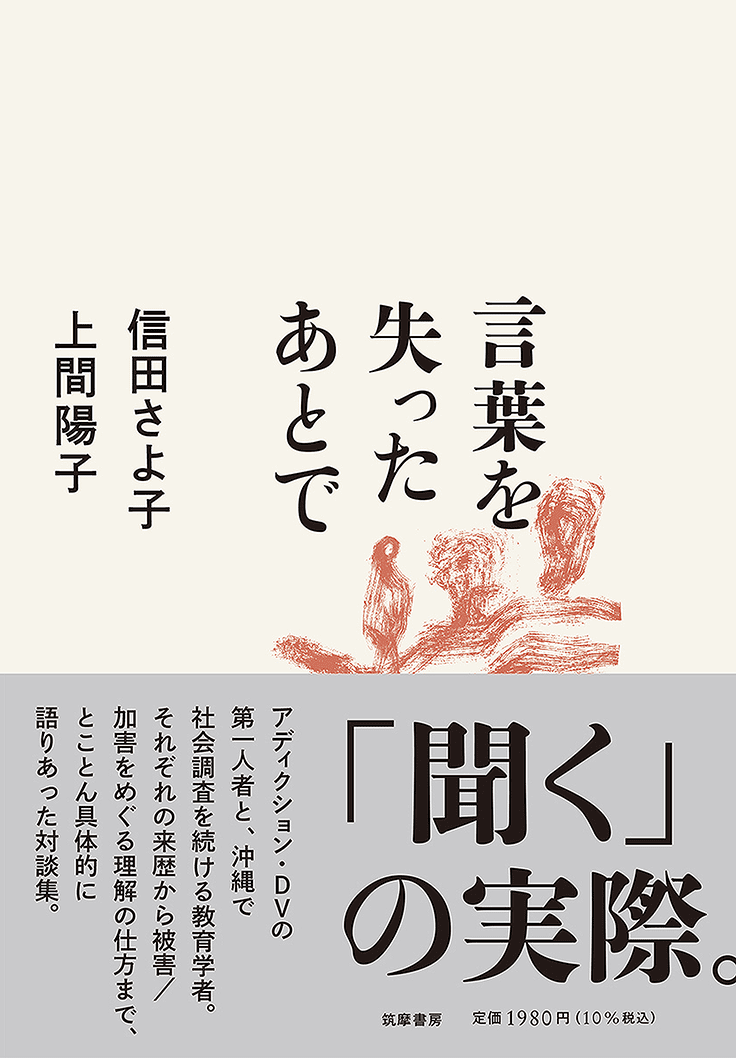

信田 さよ子著/上間 陽子著

言葉を失ったあとで

現場に居続ける二人が真剣に、柔らかく、具体的に語る、「聞く」ことの現実。

ISBN:978-4-480-84322-7/1,980円(10%税込)/352ページ

購入する

書店員コメント

私は何を読んでいたんだろう。

涙でぐしょぐしょになって、上間さんの抑制の効いた誠実な文章で綴られた

日常の大切な人と言葉に、自分の感情の揺れをのせていた。

遠く、安全なところから。

読み終えて、もう一度最初からページを開く。

沖縄で生きる人の息遣いが幾重にも聞こえてくる。これから何度も何度も読もう。

ずしりと胸を突かれました。

誠実でやさしさに溢れていて、最後に上間さんから渡されたもの、どうしたらいいだろう。

私たちの上空をずっと覆っている無力感、

昨日も今日も、逆らっても無駄だよと力を奪われ続けているように感じるけど。

打ちのめされないように鈍感になること?

沖縄には、「普通」の生活をスタートする地点に行くまでに戦わなきゃいけないことが多すぎる…。

こんな長い夜をひとりで走ってたら力尽きてしまうから、

疲れた人は休んで、三交代制のシフトみたいに

みんなで少しずつ走れたらいいなと思う。

そうでなければ、やさしい人からつぶれてしまう。

ずっと大切にしたい一冊であり、 たくさんの美しさとともに

大きな釘を心に打ちつけられるような一冊でした。

自分の店でも、少しでも多くの人に手に取ってもらえたらと思います。

まず文章の美しさに圧倒されました。

沖縄のことが大好きで、その歴史や政治的なことにも関心があるつもりでしたが、

本当にはなにもわかってないのだと思い知らされました。

ページをめくるごとに淡々と凛とした文章でつづられた

上間さんの想いが胸に降り積もっていき、最後まで読み終えたとき、

タイトルの意味を理解して呆然としました。

差し出されたものの途方もなさ、それに絶望する自分の無力が悔しい。

これから私はあらゆる時、何度も、このエッセイに描かれた風景や出来事を思い出すでしょう。

ささやかで尊い日常を送るあいだも、

そこに土足で入り込んでくる社会や権力を目にしたときも、

どうやってそれと対峙すべきか思い悩むときも、必ずこの本のことを思い出すでしょう。

間違いなく今年最上の、

どころか人生の大切な一冊となりました。

一人でも多くの方にこの本を届けたいです。

読んだ後も自分がいる場所に、ただただ立ち尽くすしかできなかった。

しかし、上間さんの掌から放たれた言葉はすぐ眼の前に確かに広げられている。

今度は私達がそれらに触れて

しっかりと握り返す番ではないだろうか。

この時代において、様々な人々が読まなければいけないエッセイが、ここに誕生した。

自分の生き方、罪深さをあぶり出す。

強い言葉でなくとも訴えかけることを教わりました。出会えてありがたい一冊でした。

それはどう考えても間違っていると思っても、~したかったで通り過ぎてしまう。

そしてその本当の苦しみを深堀りしようとしない。

上間陽子さんの文章は、心に深く侵入してきて突き刺さり、何かあなたに感じることはないの?

することはないのか? とつきつけてくる。

「海をあげる」。私はこの言葉に何を返せるのか?

何ができるのだろう。心が興奮と涙でいっぱいだ。

沖縄の海に土が入っていくのを想像したことがある?

それがどんな大きな震えをもたらすものか。

エッセイとして今伝えなければならないこと、迷いながらも書かなければいられないものは、

魂の奥まできた。優しくて強くて、なんて素敵なんだろう。

風花ちゃん(お子さん)に語ること、生きる姿を見て、形式的にしか判断しない社会、

声なき声を聴こうとしない社会、どんな家庭環境で育ち、どんな辛い過去を背負っても、

そんなことをしてはいけない、するべきではないという上辺だけの言葉があふれていることがむなしく、上辺だけの世界で自分は知ったかのようにぬくぬく抵抗していたつもりでいた。

自分が辛い。

この作品に出会って、声なき声を聴いた。本当に心から良かった。

この本はどうしても広めたい。多くの方に出会ってほしい。

そして、この声に耳を傾けてほしい。

世の中には様々な問題があり、その問題は身近にある。

ただその問題に気付くことができないことがあり、今の日本に足りないものは

身近にある問題について考えることではないか? そう思いました。

「三月の子供」が心に残りました。

お互いの家庭の状況が分かったからと言ってお互いの子を預かってもらったり、

預かったりはなかなかできないし、

私自身いろいろと考えさせられるところでした。

様々な形の愛情が詰まったエッセイをありがとう。

この本で何かを感じることが出来るのではないかと思う。

微力ながらそれに自分が関われたら……自分が少し救われる思いになった。

今はこの本を売りたいと思っています。

こんな当たり前のことを奪われた人たちがいる。わたしが暮らすこの国で、

わたしが生きるいまこの時、暴力と無関心にずっとさらされている人たちがいる。

「私は、どこに逃げたらいいかわからない。」

読み進めるたびに、

考えぬかれたまっすぐな言葉が胸の奥にとどく。

いまだからこそ、たくさんの人に読んでほしい。

奪われた人たちの声を聞いて、応えてほしい。

辺野古問題に直面する中、それぞれが何を思い、何を抱えて生きているのか、

こちらの想像力を掻き立てるものでした。

海に土砂が投入され、生き物たちがどんどん犠牲になっていく。

海に住む生き物たちだけではなく周辺住民、もっと広く捉えると沖縄に住む人たちが

ゆっくりと頭から土砂をかけられ、暗闇におとされていくようで、

そのような状況に追い込んだ人はすごく自分勝手で残酷だと思いました。

そういう残酷な状況をずっと孤独に抱えてきた沖縄の半分でも支えて

声を上げないといけない。もっと大きな声を。

そんな切実な願いと憤りを感じました。

“AIにこころはあるのか” 、そんな問いも虚ろに響く無機質な言葉で傷つけられた海。

“水でふくらんだ娘のまるいおなか” に愛おしさを。

“「海に土をいれたら、魚は死む? ヤドカリは死む?」” 娘の問いに悲しみを。

“友達の作ってくれた無敵の粕汁” に温かさを。

“娘に教えるぶっかけうどん” に温かさを。

“祖父が、小さいまま死んでしまった妹がいるニライカナイ” を遠くに近くに。

“波の音、海の音と娘の寝息” に安らぎと不安を。

一緒に食べて笑って泣いて、日々の営みから紡がれた言葉。

一緒に寄り添って、あなたの荷物を絶対に半分持つ、そんな感情の共鳴が生み出す言葉。

上間さんが紡いだ言葉は、静かに少しずつ、でもしっかりと滲みわたっていく。

そして沖縄の海は青く澄んでいく。

やがていつか、この本を思い出すとき、

タイトルは「アリエルの海をあげる」と響くように。