本書は半世紀近くにわたって読み継がれた現代文教本です。

「文章を読む」とは、書かれた言葉の何を拾い上げ、それらをどう関係づけることなのか――。数々の小説や評論を題材に、重要な箇所をどのように見分けるかを、実演を織り交ぜながら徹底的に解説。

「文学的な文章」「論理的な文章」の2パートに分かれ、高校教科書の定番教材も多数収録。読者は目の前にある文章について、内容や表現だけでなく、その表現を選んだ書き手の感性や想像力までもつかめるようになるでしょう。

お知らせ

-

- WEB

- 2021.11.04

- 「HONZ」にて紹介されました。

-

- 新聞

- 2021.11.02

- 読売新聞夕刊にて紹介されました。

-

- リリース

- 2021.9.21

- 刊行前重版が決定しました

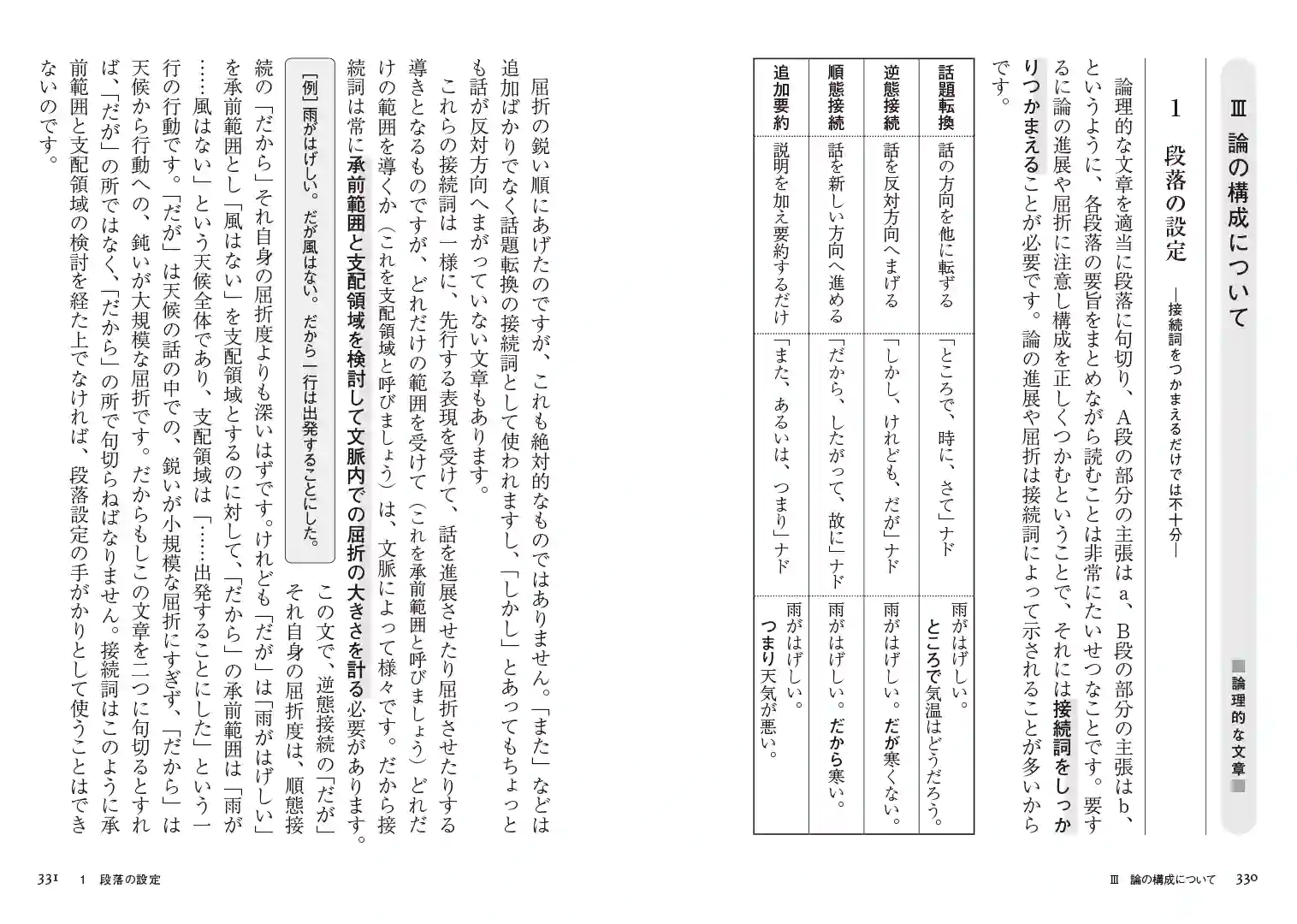

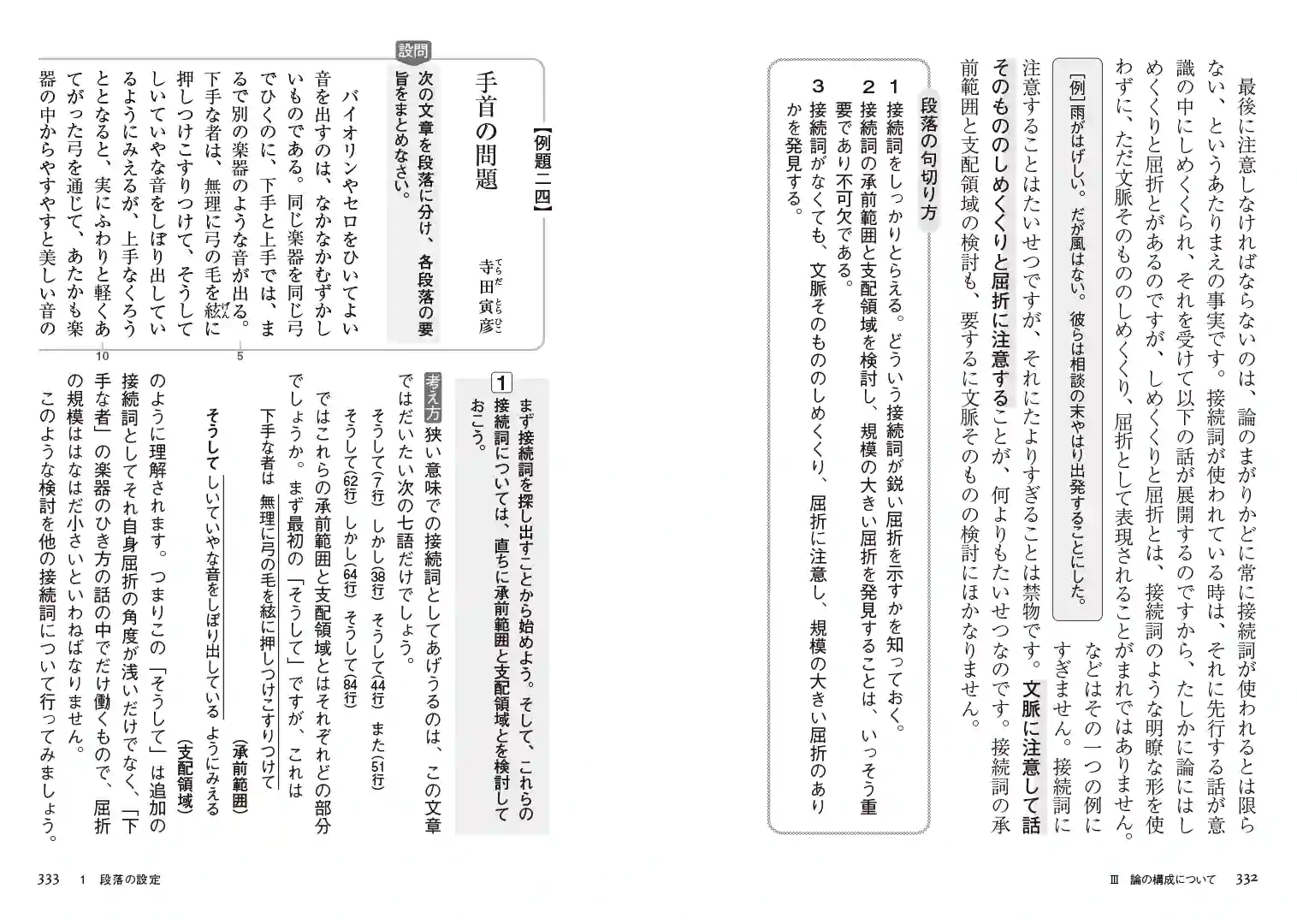

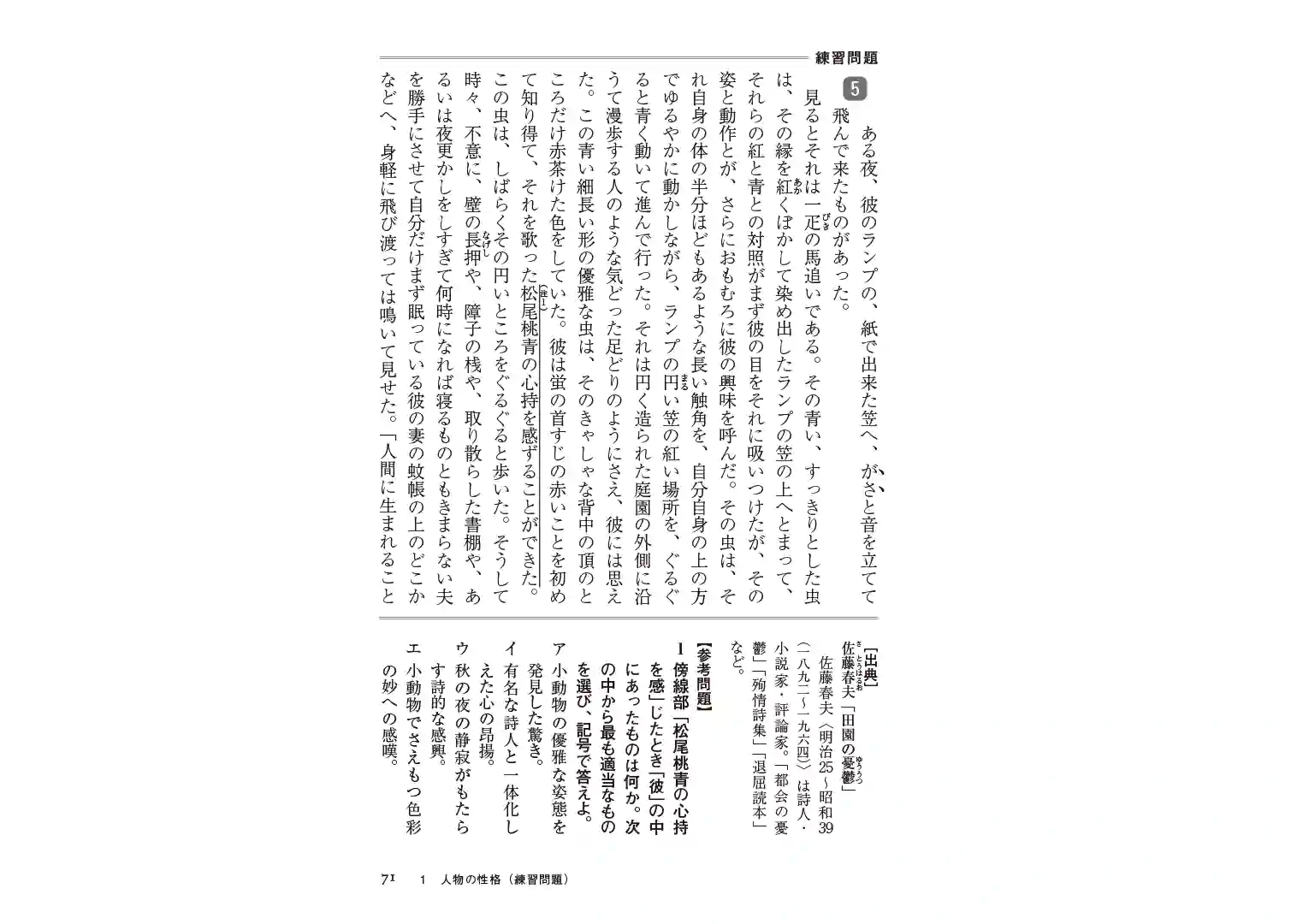

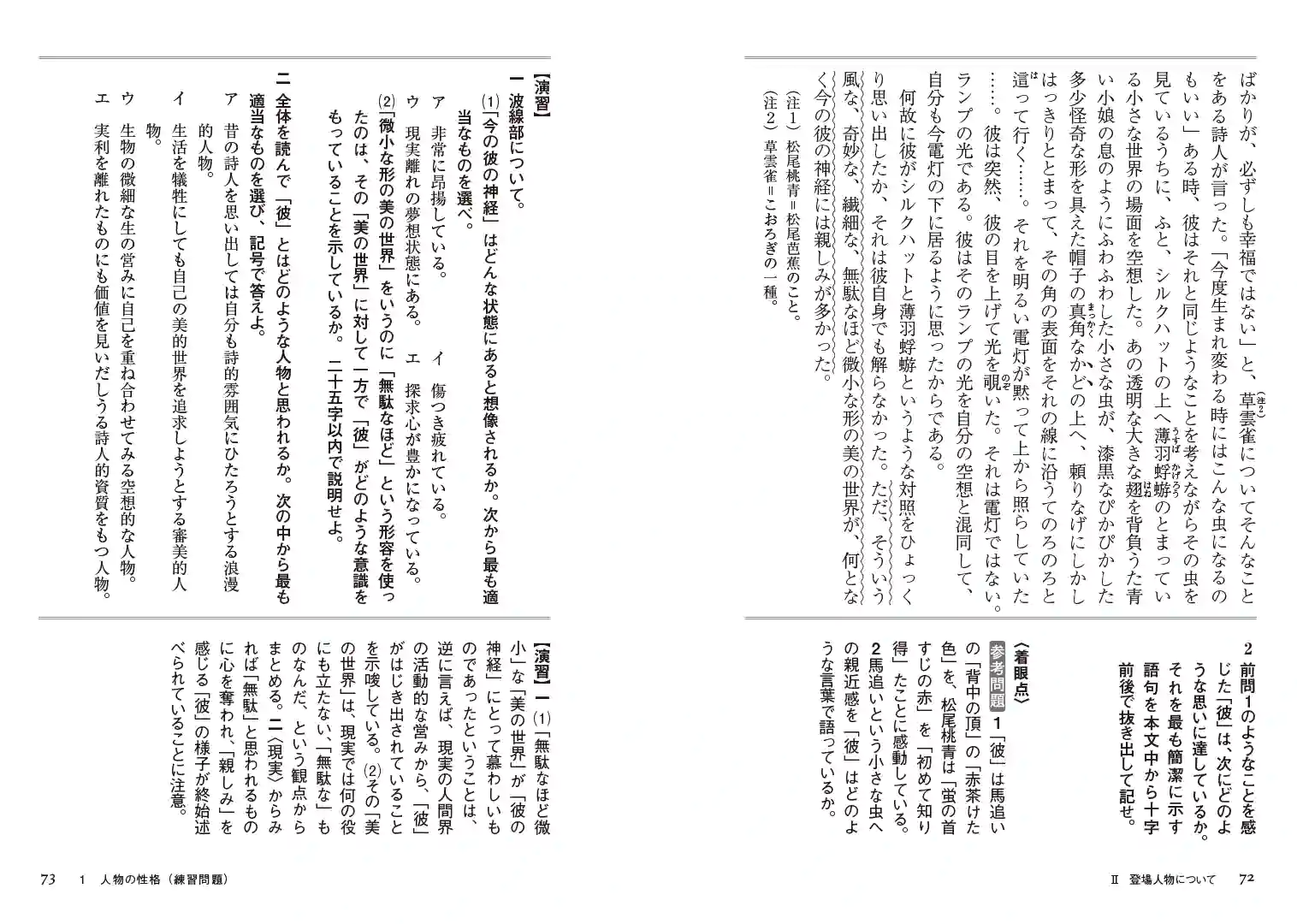

本文見本

単行本時のA5版をそのまま縮小するのではなく、

コンセプトは活かしたまま文庫版用にデザインしなおした紙面

解説:読書猿

「よみがえる至高の現代文教本」

ベストセラー『独学大全』(ダイヤモンド社)の「国語」のパートで本書を大々的に取り上げ、

今回復刊の火付け役にもなった読書猿さんによる解説を全文お読みいただけます。

「国語なんてものを、まだ学ばないといけないのか」と思ったことがある。

確か中学に上がった頃、「日本語で書かれたものなら、もう何だって読める」と思い込んでいた。

普段、いや生まれてからずっと、使い続けているこの言葉を、わざわざ時間を割いてまで学校で教える意味が分からなかった。

「あとは各自勝手に好きな本を読めばいいじゃないか」とも思っていた。実際、日本語の読み書き能力を高めるのに、それ以外の方法は思いつかなかった。

ここでいう「日本語」とは、現代の日本語、つまり現代文のことである。

これが古文や外国語なら、単語も文法も分からないことだらけで、改めて学ぶ意義がある、と感じた。そして、この「学ぶ意義」は、そのまま学び方に直結する。つまり古文や英語を勉強するというのは、未知の単語を覚え文法を理解していくことに違いない、と無邪気にそう思っていたのだ。

こうした考えのまま、現代文という科目を振り返ってみると、途方にくれることになる。単語は知っている、文法は言われるまでもない。だったらこれ以上、何をどうやって学べばいいのか、と。

これら「学ぶ意味がない」と「学び方が分からない」は、科目としての現代文に常に投げかけられる批判だが、両者は根っこのところでつながっている。我々の多くは、普段使っている、だから慣れ親しんでいると信じていながら、現代文の学び方すら分かっていない。それはつまり、何ができれば現代文を理解できたことになるのか、目の前に置かれた文章の何に注意を払い、何をどこまで読み取ればいいのか、といったことについて、まともな答えを持ち合わせていないということだ。ある文章を自分が本当に読めているのか、それすら知る術を持っていないのだ。

問題はそれだけにとどまらない。古文にしろ外国語にしろ、単語も文法も当然に分かった上で、つまり現代文と同じ条件の下で、内容や表現を理解することに多くを割けるレベルに至ってこそ、その言語運用能力ははじめて実用レベルとなる。現代文において、学び方が分からない、読めているかどうか判断がつかないのであれば、他の言語についても言わずもがなである。

つまり現代文を学ぶことは、あらゆる言語学習がいずれ到達すべきこの水準を先取りする機会であり、単語も文法も分かるという条件の下で、言葉を実用レベルで使う/実践的に扱うとは一体どういうことなのかを体験する機会なのである。

以上は、単に科目としての現代文についてのみ、当てはまる話ではない。そもそも現代文が教科として生き残っているのは、そして受験科目として問われるのは、現代文を読み書きする能力が、合格者のその後の人生に確実に必要となるからだ。例えば、現代文の読み書きを苦手とする大学生は、少なくない文献や資料を読み解き、レポートを始めとする書く課題を大量に課せられれば窮地に陥るだろう。

学校を出た後も、現代文の読み書き能力は有用かつ不可欠である。何故なら、我々の文明自体がそうであるのだが、ある程度以上の、つまり個人的な才覚だけでは運営できない規模の大きな組織を維持していくためには、膨大な書類を生み出し処理し蓄積していくことが必要であるからだ。

それでは、我々が自覚している以上に必要かつ有用な読み書き能力を、科目としての現代文を超えて、一般名詞としての現代文を運用する技術を高めるには、どうすればいいか。

少なくとも、ここに一冊、そのために最適な教本が存在する。今より遥かに多くの時間が国語科の授業に費やされた時代に、難関大学で出題者側であったのみならず、我が国の国語政策にも関与したトップレベルの二人の日本語研究者(国語学者)が著した『現代文解釈の基礎』がそれである。

本書の著者の二人は京都大学出身、いずれも同校で長年教鞭をとった国語学者であり、渡辺は遠藤の教え子にあたる。

遠藤嘉基は明治三十八年熊本市に生まれ、同市の第五高等学校から京都帝国大学文学部へ進み、成城高等学校教授、大阪外国語学校講師を経て、京都大学へ戻り、定年退官するまでこの大学で教えた。教授となった後、国立国語研究所所員を兼任、国語審議会委員も務めた。専門の国語学では、上代語および平安時代の漢文に付された訓点語研究で知られる。昭和二十九年には「訓点語学会」を設立し、会長を務めた。著書に『訓点資料と訓点語の研究』『日本霊異記訓釈攷』『国語教育の諸問題』があり、阿川弘之の小説「雲の墓標」に出てくる「E先生」のモデルであるといわれている。

渡辺実は、大正十五年、京都市に生まれ、同市の京都第一中学校から第三高等学校へと進み、昭和二十年四月京都帝国大学文学部入学。終戦直前の入学であり、渡辺は勤労動員の先で自分と同じく国文専攻三名で夜の時間に源氏物語を読むことに決め、遠藤に宛てて疑問点を書き送り回答してもらったことや、終戦後、学生たちの自主的な勉強会の場所に、遠藤が自身の研究室を提供してくれたこと、また大学院卒業の頃、遠藤から国立国語学研究所の所員にならないかと誘いをうけたことなど、想い出を書き残している。その後、渡辺は大阪女子大学を経て京都大学教養部へ助教授として戻り、ここで教えた後、上智大学へと移っている。単著に『国語構文論』『国語文法論』『国語意味論 関連論文集』『国語表現論』等の大著がある。

遠藤と渡辺の師弟コンビが生み出した学習参考書には『現代文解釈の基礎』に先立って、次のようなものがある。

二人はまず昭和三十五年に「世に行なわれている現代文解釈の方法にあきたらず」、中央図書出版社の「着眼と考え方」シリーズの一冊として『現代文解釈の方法』という学習参考書を世に出した。この書では、現代文のマスターには、内容的意味の把握だけでなく、その内容がどのように表現されているか、言い換えれば、何故他ならぬその言葉で表現されなければならなかったのか、その意味を理解する表現的意味の把握、そして最後に内容的意味と表現的意味両方の理解を総合することが必要だとして、それぞれに対応した三段階のコースで用意している。近年の受験国語の現代文と比べれば、目指すべき読解水準は相当に高いと感じるが、この基本方針は、以下に紹介する参考書にも継承された。

次に二人は「『現代文解釈の方法』を出してみると、これと表裏をなす『現代語辞典』というようなものが必要である」と考え、「現代文解釈のうえに役だつところの、辞典をかねた、いわば〈事典〉とでもいうべき種類のもの」を、「高校生をも含めた 一般むきを対象」に『新編現代文事典』を昭和三十六年に公刊している。なお、題名に「新編」とあるのは、『現代文事典』(保坂弘司 編、学燈社、昭和二十八年刊)という書が先にあったためである。

この『新編現代文事典』は、ボリュームの異なる二つの部分に分かれている。頁数で大部分を占めるのが、第二部「わかりやすい現代文重要語の解説」である。これは、一般の国語辞典にある説明だけでは理解しにくいが、現代文を読むのに必要な語句を、意味だけにとどまらず、語のニュアンスや「年輪」(歴史)、文中で使われる時の型など、六百以上の頁を割いて解説したもので、近年市場を賑わしている現代文単語集の嚆矢となるものである。

これに対して第一部「現代文の読み方」は、現代文を読むのに必要な着眼点や考え方を六十頁にまとめたものである。そしてこの部分を元に、教科書でもおなじみの「易しい」文章を例題文として集め、解説をより詳しくすることで、高校初年生向け、つまり中学を出たばかりの人のために作り直したものが本書『現代文解釈の基礎』(初版は昭和三十八年三月に刊行)である。

本書の特徴であり、利用する際に注意が必要な点は、この書が学習参考書によくある、まず短い例題文と問いが提示され、それに解答と解説が続くタイプの問題演習書ではないことである。多くの参考書は、テスト問題に正解することを目標に、読者にとにかく問題を解くことを求めるが、これに対して本書がめざすものはもっと先に、あるいはすぐ「手前」にある。すなわち目の前にある文章を、内容のみならず表現についても、そしてその表現を選んだ著者の感性や想像力までも、正確に読むことができるようになることこそ、本書が求め、目指すものである。

そのため本書は、何よりまず例題文を読むことを読者に求める。

着眼と考え方シリーズに共通する構成として、例題文に先立って、何に着目してどのような思考手順を踏んで読んでいけばいいかを「着眼」として提示される。その後、「実践例題」として、要約部分まで含めれば作品全体を鑑賞できるように提示された、かなり長い例題文を読むことを求められる。そして、例題文のそれぞれの箇所について何を読み取ればいいかを指示する課題に続いて、それに応じた読解と、何故そのように解釈できるのかについて思考過程を併せた解説を読み、読者自身の読解と照らし合わせることが求められる。

著者たちが目標とする文章理解は、ただ例題文の作者たちが伝えようとした内容を受け取ることにとどまらない。何故その内容を伝えるのにそのような表現を選んだか、そもそも作者はどのような思想の持ち主であり、何故その内容を選んだかまで分析は進む。

本書は文章をどのように読めばいいかにとどまらず、文章を読むこととは、書かれた言葉の何に注目し、拾い上げ、結びつけ、考えていくことなのか、を実演を通じて示し、読者にも同様のことができるよう導こうとする。

『基礎』の著者たちが求める文章読解の水準を言い換えれば、文章を生み出す書き手の思考を、読み手が再現し再体験できることである。『基礎』の著者たちもまた、自身の思考過程を、この本を使って現代文を学ぶ学習者にも再現/再構築できるよう、言葉を尽くして導こうとする。

本書は、現役の学生たちが国語(現代文)のテストで良い点を取ろうという目的を遥かに超えている。これまで自分が読むことに十分な注意を払い、訓練を積んできた読み手さえも、日本語文の読み書き能力について格段に高めることができる教本である。

加えて、この本の読者は、正確に深く読むことができることが、そのまま文章を書く力を底上げすることを体験できるだろう。書き手に回った際にも、何をどれだけ、どのように書くのかについても深い認識が得られることは疑いない。

そうした意味では、本書は他の学習参考書とではなく、ディキンソン『文学の学び方』やナボコフ『ナボコフの文学講義』などと引き比べられるべき、またそれらのプレテキストとして用いられるべき書物であるとさえ言える。まさしく教科としての現代文を超えて、我々の常に必要なスキルとしての現代文を学ぶための書物なのである。

学習参考書には時代の刻印が押されている。

進学率が変わり、学習指導要領が変わり、入学試験の難易度が変わり、出題傾向が変わり、求められるニーズが変われば、かつての名参考書も「ここまでは不要」と言われ、読まれなくなり、やがて市場から消えていく。

しかし稀に、そうした変化に伴う浮き沈みを乗り越え、時代を超えて輝きを保つものがある。

書物は、それを求める人がいる限りなくならない。品切れや絶版、版元の倒産などの憂き目にあっても蘇る。本書『現代文解釈の基礎』はそうした参考書のひとつである。

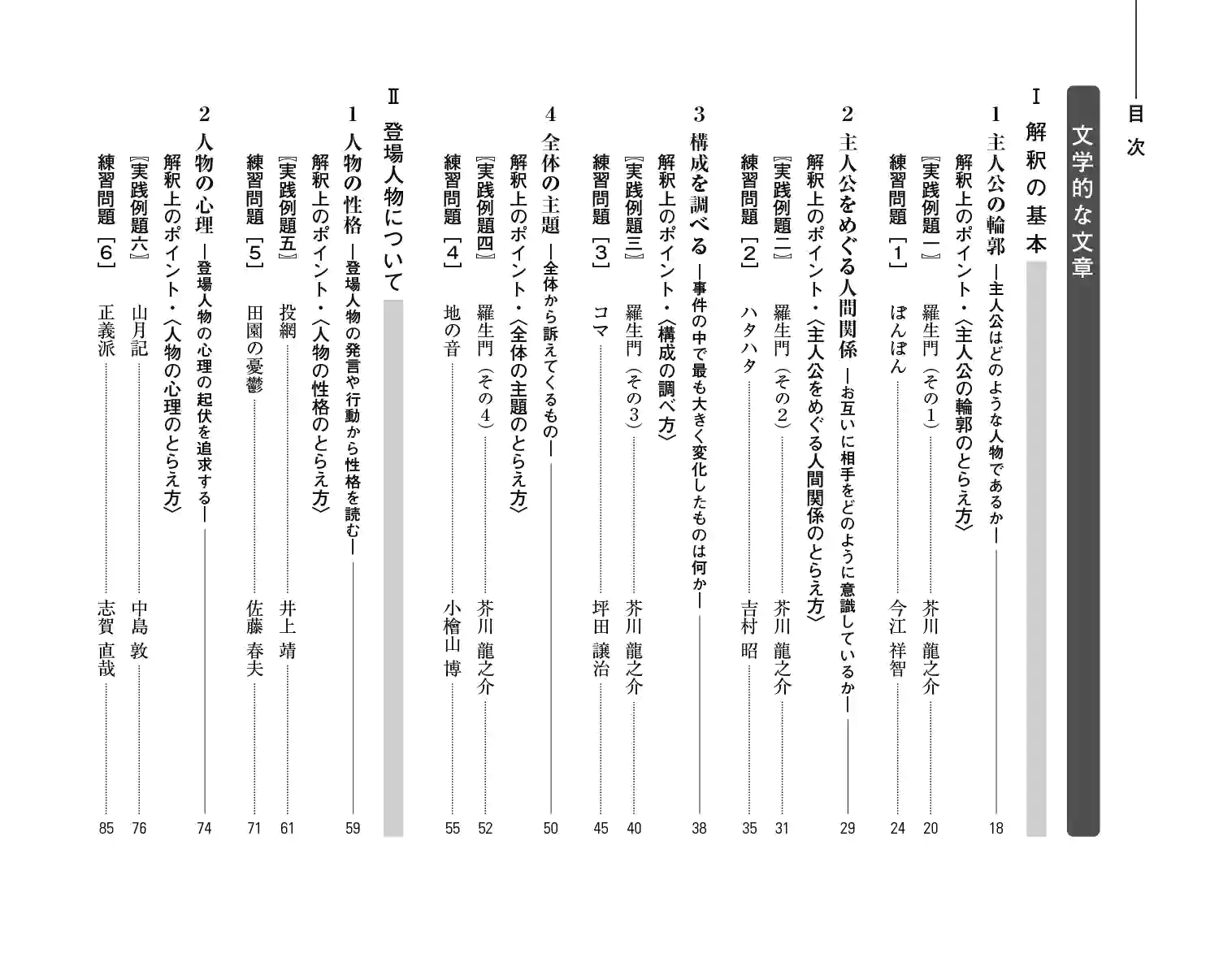

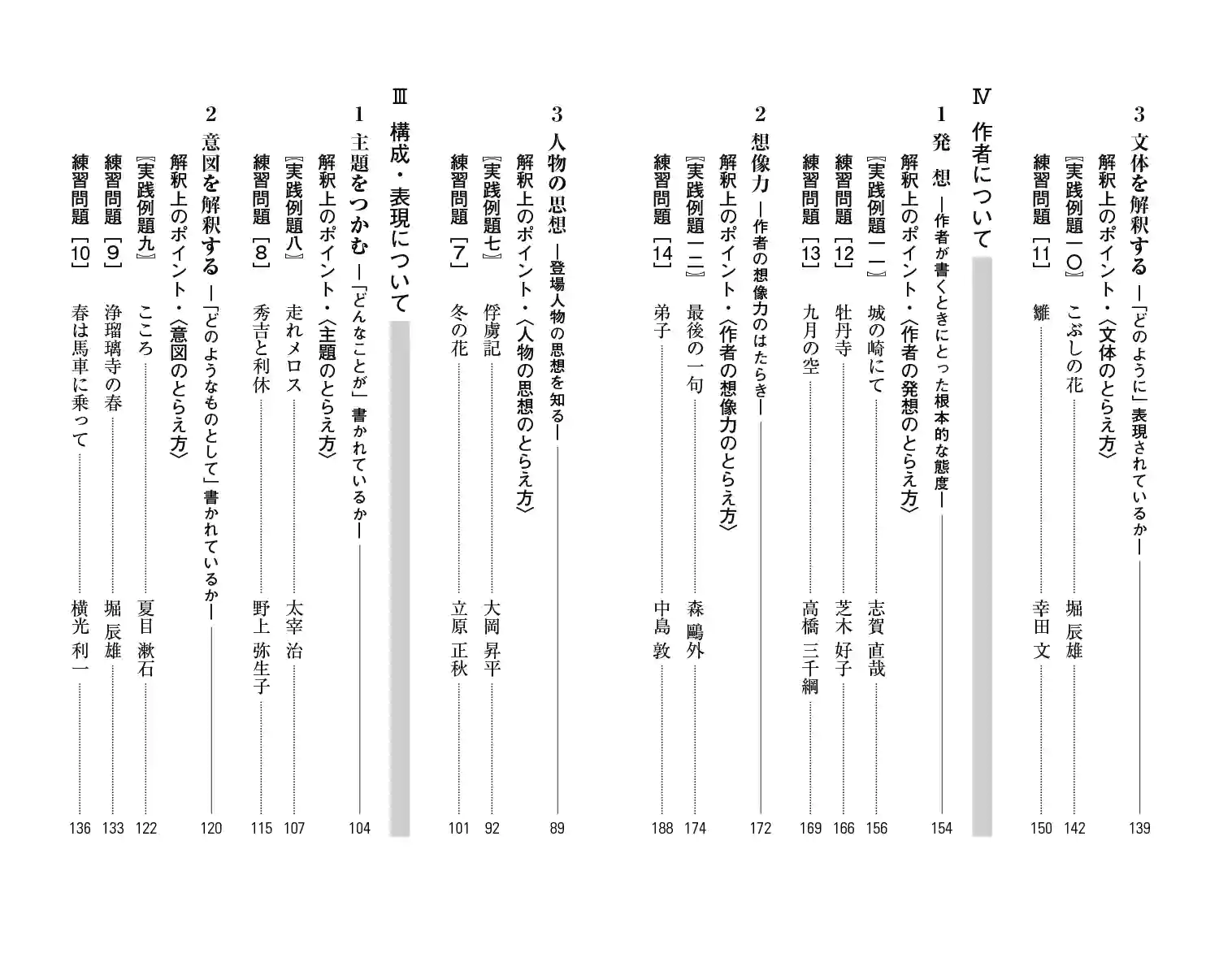

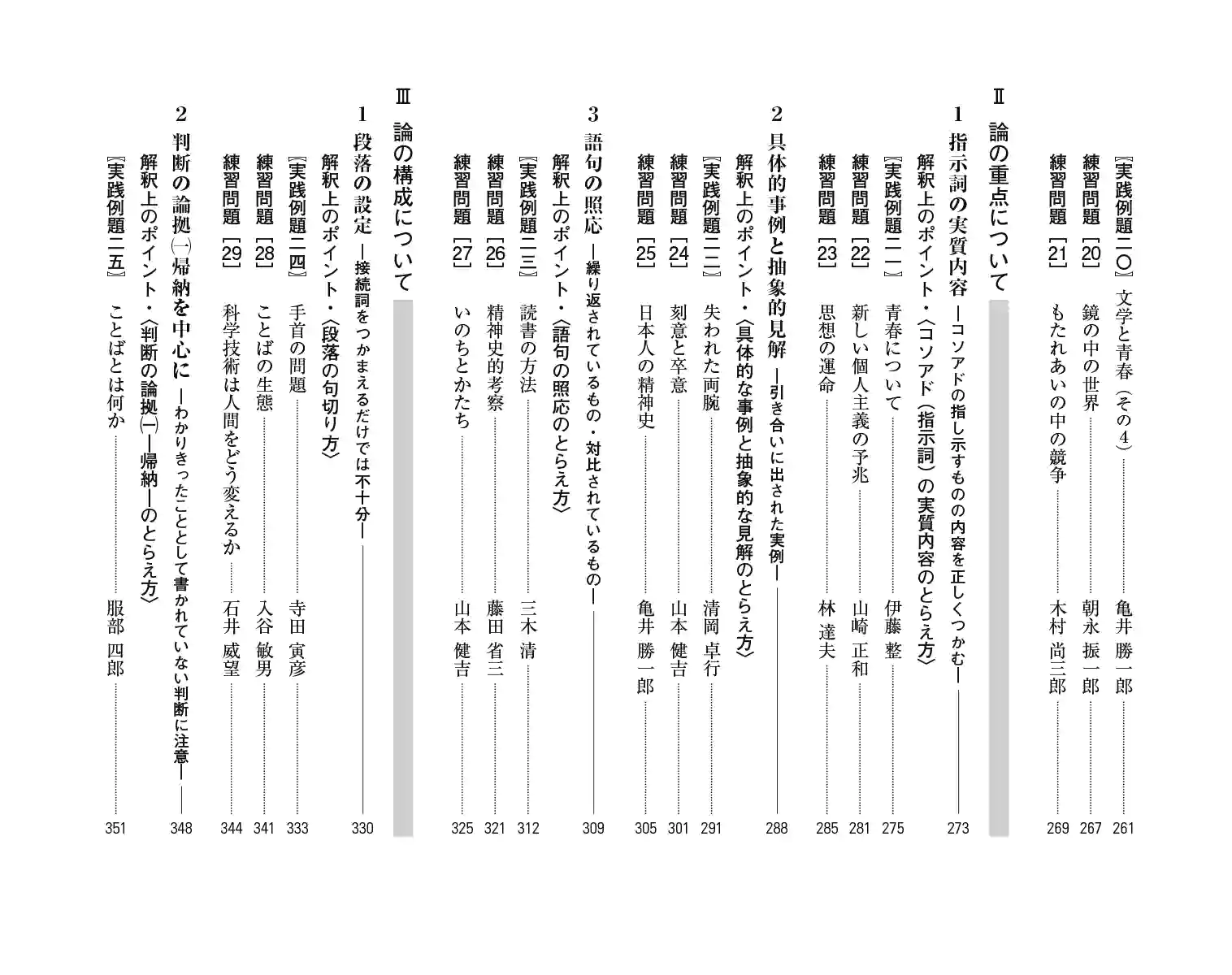

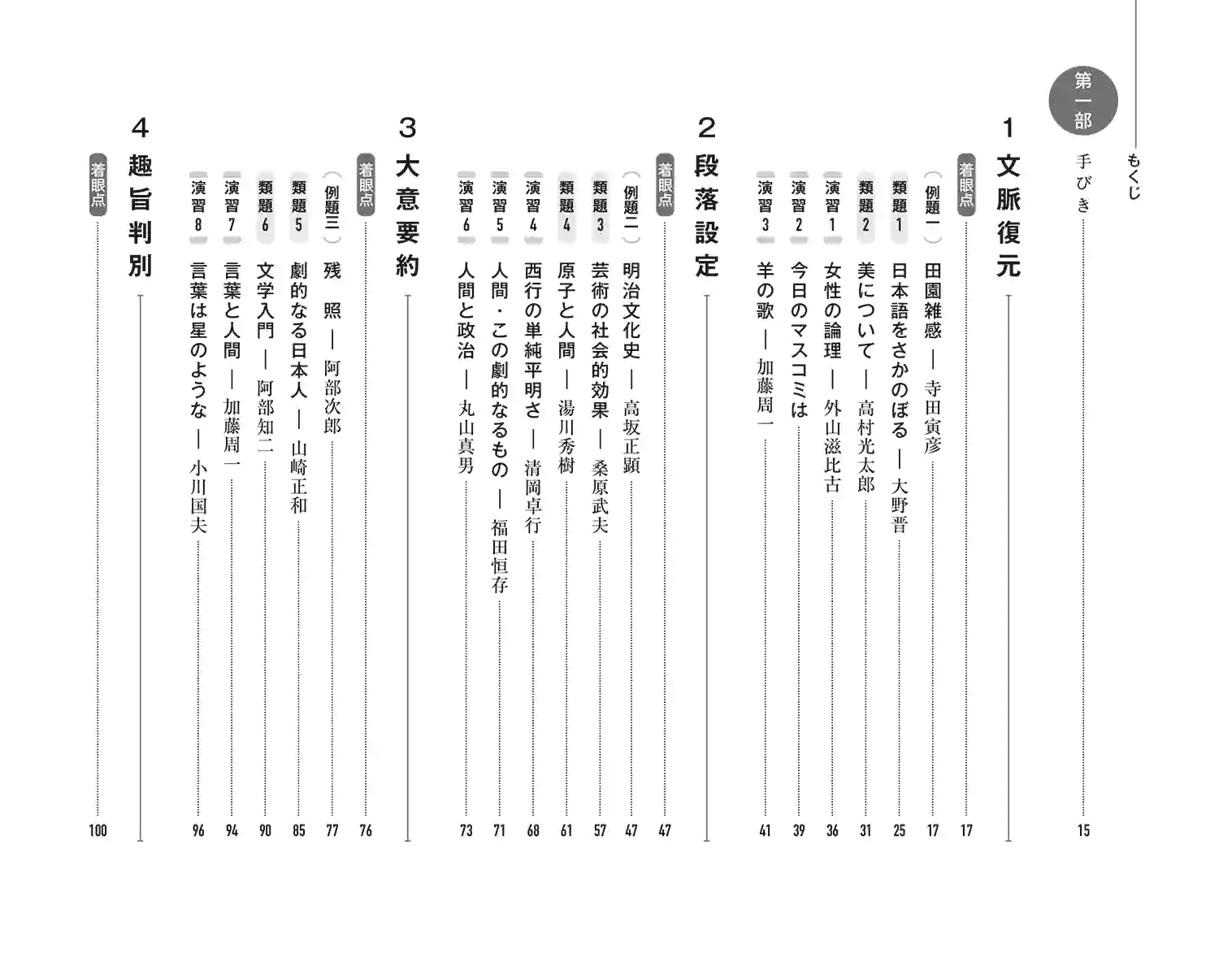

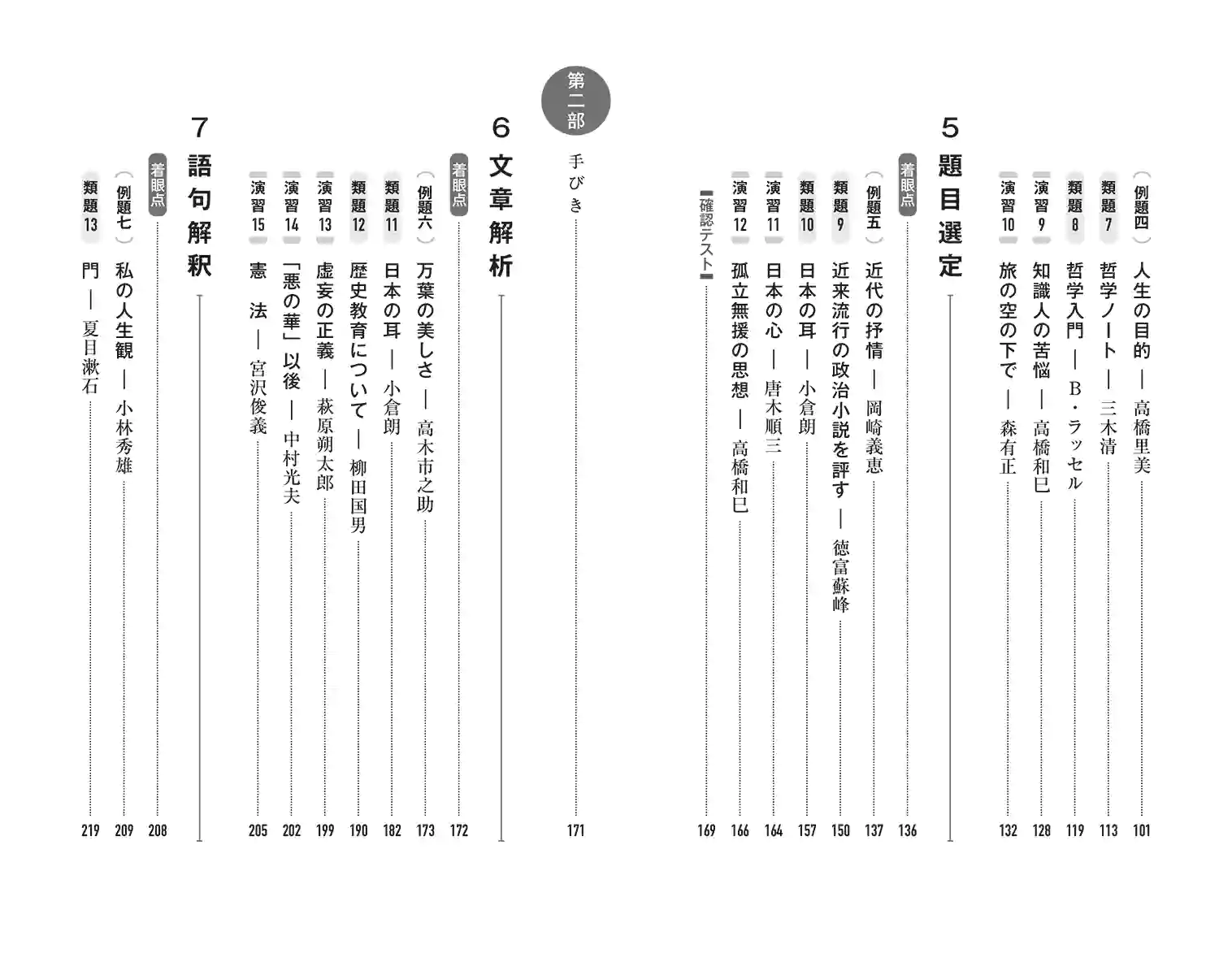

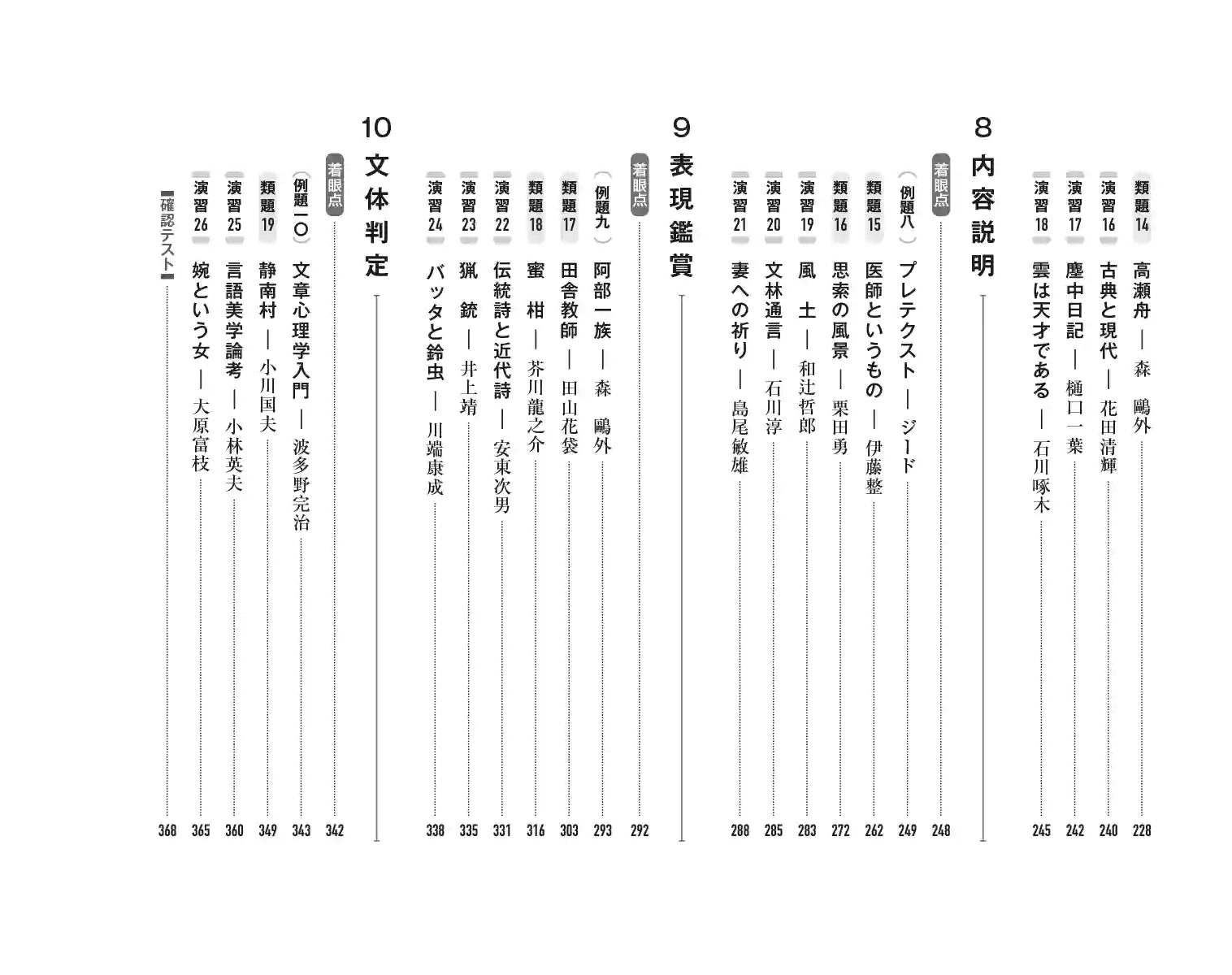

『現代文解釈の基礎』目次

遠藤嘉基 渡辺実 著

着眼と考え方現代文解釈の基礎〔新訂版〕

ISBN:978-4-480-51073-0/1,650円(10%税込)/480ページ

購入する解説:読書猿

「正解する」より大切なこと

「現代文」という科目について、「どうやって勉強したらいいか分からない」という声がしばしば聞かれる。

この意見の背景にはおそらく「勉強するとは正解を記憶すること」という学習観が横たわっている。そうした目で現代文という科目を眺めれば、たしかに何を覚えたらいいか、途方にくれるだろう。出題される文章は多岐にわたり、その主張もスタイルも毎回異なる。評論文に頻出する用語のようなものはあるが、それらを覚えたとしても、それだけで正解が分かるわけではない。

正解を記憶することができないならせめて、「正解を導き出すための方法」を整理してもらってそれを学習したい。そうした学習者向けに、機械的に適用できる受験テクニック、読解の「公式」のようなものを提供する予備校講師や参考書はなくはない。しかし、それらがどの程度役に立つものかは、学校や受験を離れて、自分で何かを読むようになれば、自ずと明らかになる。

現代文は単なる科目ではない。我々の社会や文明を維持するのに不可欠な「読み書き」に関わるものであり、我々の日常や思考の前提となる何かなのだ。

本書は、今はなき中央図書出版から出された『現代文解釈の方法』(以下『方法』と記す)を復刊したものである。先程ちくま学芸文庫より復刊された『現代文解釈の基礎』(以下『基礎』と記す)と同じ著者、遠藤嘉基と渡辺実によって書かれた学習参考書である。『基礎』と同じく、遠藤が企画を担当し、愛弟子である渡辺が実際の執筆に当たったと思われる。

序文にもあるように、本書は『基礎』の姉妹篇として位置づけられるが、その成立は、『方法』の方が早い。著者らはまず昭和三十五年に「世に行なわれている現代文解釈の方法にあきたらず」、中央図書出版の「着眼と考え方」シリーズの一冊として『方法』を世に出した。ついで『方法』を補完するものとして『新編現代文事典』を昭和三十六年に刊行。この事典に第一部としてつけられた「現代文の読み方」をもとに高校一年生向けにまとめられたのが昭和三十八年に刊行された『基礎』である。

『基礎』が中学校を出たばかりの高校一年生をターゲットにしたものであるのに対して、『方法』は高学年、大学受験により近づき、大学を目指して受験を視野に入れて学ぶ人たちのために書かれている。試験のための参考書であることは、シャッフルされた文を正しい順序で並べ替える「文脈復元」や、文中の空欄を埋める「空白補充」といった、大学入試問題に登場する現代文の様々な出題形式を直接に取り上げていることからも分かる。この点は、出題形式に対応するよりも、もっぱら文章の内容と表現を把握することに重心をおいた『基礎』と異なる特徴である。

もうひとつ、『基礎』と『方法』の違いは、その構成である。『基礎』では、題材文の種類によって、第一部「文学的な文章」、第二部「論理的な文章」の二つに大きく分けられていたが、『方法』の構成は、小説/評論のような文章のジャンルで分けられていない。『方法』では題材ではなく、現代文を理解する際の、レベル(階層)の違いによって大きく三つに分かれて構成されている。第一部では「そのことばで表現されたことの、内容的意味」をつかむことに取り組み、第二部では「そのことばで表現されたことの、表現的意味」の理解を経て、第三部では両者を統合した総合的理解へと進む。

ここでいう「内容的意味」と「表現的意味」を『方法』初版の「はじめに」で用いられた例を使って説明しよう。「えくぼ道路」という言葉が「平坦でないデコボコした道」のことを表しているのだと理解するのが「内容的意味」の理解である。「デコボコ道」を、好ましい意味で用いられる「えくぼ」という言葉を用いて、あえて「えくぼ道路」と表現することで含められる皮肉なニュアンスを把握することが「表現的意味」の理解である。「内容的意味」を問う問いかけが「この表現は何を表しているのか」であるのに対して、「表現的意味」を問う問いかけは「この内容を現すのに何故このような表現を選んだのか」となるだろう。したがって、まず「内容的意味」をつかむことができなければ、「表現的意味」を追求することはできない。

誤解のないように付言すれば、「表現的意味」は文学作品にのみ現れるのではない。『方法』でも、「表現的意味」を扱った第二部で、評論文が題材として取り上げられている。例えば著者の思想は、題材の選択や論旨の組み立てにのみ現れるのではない。伝えるべき内容を書き言葉とする際に、何故他の表現ではなく、この表現を選んだのかにも、色濃く反映される。

昨今見られるような「論理国語」と「文学国語」の二分法は、こうした言語の多層的な意味把握を放棄するか、等閑視するものである。

『方法』と『基礎』の二人の著者は、いずれも京都大学文学部国文科出身の大学教員であり、いわば大学入学試験の問題を出題する側の人間である。こうした出題者側が学習参考書まで書くというのは思いの外少なく、近年はほとんどみられなくなった。

数学については、森毅が『数学受験術指南』(中公文庫)で出題者/採点者側の「内部論理」について解説している。出題者が何の目的で問題をつくり、採点者が受験答案のどこに注目し、どのように取り扱うか、内部事情のみならず、採点者の思考プロセスにもふみこんでいる。

記憶ではなく思考が物を言う現代文という科目に関して、出題者/採点者がどのような意図で、どのような形式の問題を出題するのか、何をもって正解とするのか、正解に至るための思考の道筋はいかなるものかを、『方法』ではつまびらかにしている。

そもそも大学入試で現代文が出題される理由は、大学での実践で必要とされる現代日本語文の読み書きについて必要な能力を有することを判定することである。試験勉強と大学における知的営為とは、本来陸続きであるのだ。

入試問題の出題形式には、例えば『方法』の最初の章で扱われる「文脈復元」のように、日常生活では通常の読書を含めて経験しないもの、入学試験という文脈以外では出会うことのほとんどないものがある。こうした「不自然」な入試問題を解答することに熟練したとして、大学生を含む、そうした受験問題をこの先経験しないだろう人たちにどんな利益があるのだろうか。

このもっともな疑問には、先に述べた「大学での実践で必要とされる現代日本語文の読み書きについて必要な能力」という観点から、次のように答えることができる。

「文脈復元」という、バラバラにされた文章を正しい順序に並べ替える作業は、文や文章の論理的関係を構造化するタスクであり、言い換えれば複数のアイデアやファクトの間の論理的関係を見出し、正しく組み合わせ、順序付けて並べて直し、最終的に文章の形に構成する作業であり、論文執筆の前提にあたる作業に他ならない。「文脈復元」ができても論文が書けるとは限らないが、「文脈復元」が困難な者には論文をまとめることは想像を絶する難事業となることは間違いない。

あるいは『方法』の第二部で取り上げられる「語句解釈」は、辞書に載せられた意味を超えて異なる意味で用いられる文章中の語句を、文脈や文章内の位置づけなどを手がかりに理解していく問題だが、これをスキルと捉え直せば、一通り読むだけで理解できないテキスト、知らない用語が頻出する未知の分野の文献や、異なる時代や文化でつくられた資料等を理解するのに不可欠なものであることが分かる。このスキルなしに未習熟の分野の資料、専門家たちがその最前線でやり取りする文献に当たるならば、読みこなすことは難しいだろう。

大学が研究機関、すなわち人類の持つ知識を、これまで無知の領域だったところへ広げていく知的営為の場所であるならば、人類の知を引き受けるためにこのスキルもまた不可欠であると言える。

そして大学での実践に不可欠となる、これらの読み書き能力は、実のところ、大学を出た後にも有用である。なんとなれば、それこそが「巨人の肩に乗る」ために必須の能力であるからだ。我々は、先人の知的営為の蓄積を参照することで、過去に生きた天才たちよりも進んだ地点から、自身の知的努力をはじめることができる。狭い意味での研究に従事しなくとも、既存の知を文献の形で参照し活用できることは、自分の抱えている問題、降り掛かった課題に対応するために、極めて有効なスキルである。あらかじめ用意された「正解」がない問題に向かい合うからこそ、先人の知的営為を援軍にできることは、心強い。

では、すでに受験生ではない人たち、また大学と関わることのない人たちにとっては、『方法』はどのような意味・意義があるのか。

少なからぬ人が、現代文の問題を解くのに「なんとなく解ける」「直感で解く」「勘で解く」などと説明する。

無自覚なルールに沿って「現代文は勉強しなくてもいつも百点」という人は意外といる。しかし、彼らは自分の解答プロセスを言語化できておらず、他人に説明できないので、自分以外の人をできるように教えられない。更に自分の語彙や読書経験を超える「問題」に行き当たった時、その直感や勘は機能しなくなる。なんとなくできていたものは、できなくなれば意識的に立て直すことが難しい。彼らに欠けているのは、意識化し自覚できるような何か、すなわち「方法」にほかならない。

これに対して、本書『方法』が目指すのは、単に正解を「当てる」のではなく、解答のための思考過程を自らのものとして言語化できること、こうして身につけた一定のルール/ロジックに沿って、安定的かつ自覚的に解答を導き出せるようにすることである。このために、解答への指針が示されるだけでなく、解答を導き出すために著者がたどった過程が、他人にも再現可能なように詳述される。その詳しさと執拗さは、類書の群を抜いている。

このために『方法』に取り組む者が経験するのは、良質の問題を単に反復練習すること以上のものである。直感で解く者は、どれだけ練習しても、それによって正確さや速度を上げることはできても、自ら従うルールをよりよいものへと改修・改善することができない。かれらには改修・改善の対象が見えていないからだ。

しかし、一度言語化されたルールは、自覚的に点検することができ、修正し改善することが可能となる。単に正解するのではなく、言語化され自覚化されたルールに基づき正解を導き出すこと。これが『方法』が目指すものだ。

このことは、『方法』の著者が導き出した解答や思考過程に、読者が違和感を感じたり、異論を唱えたくなった際に、とりわけ重要となる。

著者の思考過程は詳細に言語化されている。読者がこれと異なる結論を導くのであれば、同様に、その結論に至る過程を言語化すべきであるし、その素材も訓練も『方法』には備えられている。

いわば『方法』で身につけた技術を、『方法』の記述や議論へも適用し、不足や不満を感じるならば、自身でこれを乗り越えること。

問題解決のプロセスを言語化できるスキルは、現代文の理解を超えて、あらゆる学習と知識の実践に、とてつもなく有利な技術である。『方法』は現代文の解釈という題材を通じて、試験問題を解くこと以上のものを与える。

この参考書はなぜ「方法」と名乗るのか。

本質的に、方法は記憶に対立する。世界はあまりに多様で広い。すべての「正解」をあらかじめ記憶することはできない。常に新しい問題が繰り返し我々の前に現れる。

我々が日常で読み書きする現代文もまた、そのルールも語彙も有限であるのに、無限に多様なものを書き表わすことができる(これこそ現代文の試験問題が、かくも多様である原因だ)。

言葉に対峙することは、この開かれた多様性に向かい合うことに他ならない。だからこそ我々には「方法」が要る。本書は、この要求に答える書物として、蘇った書物である。

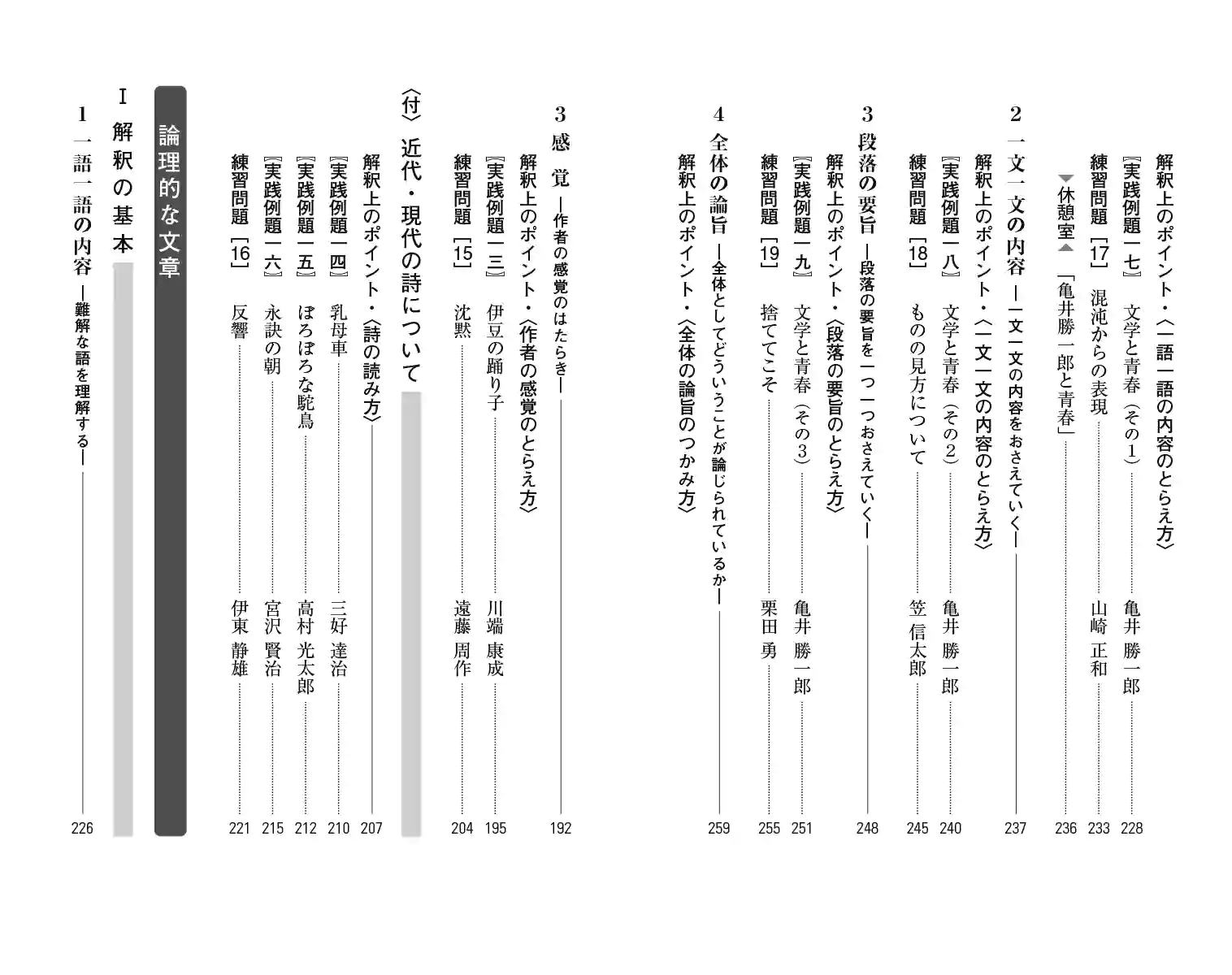

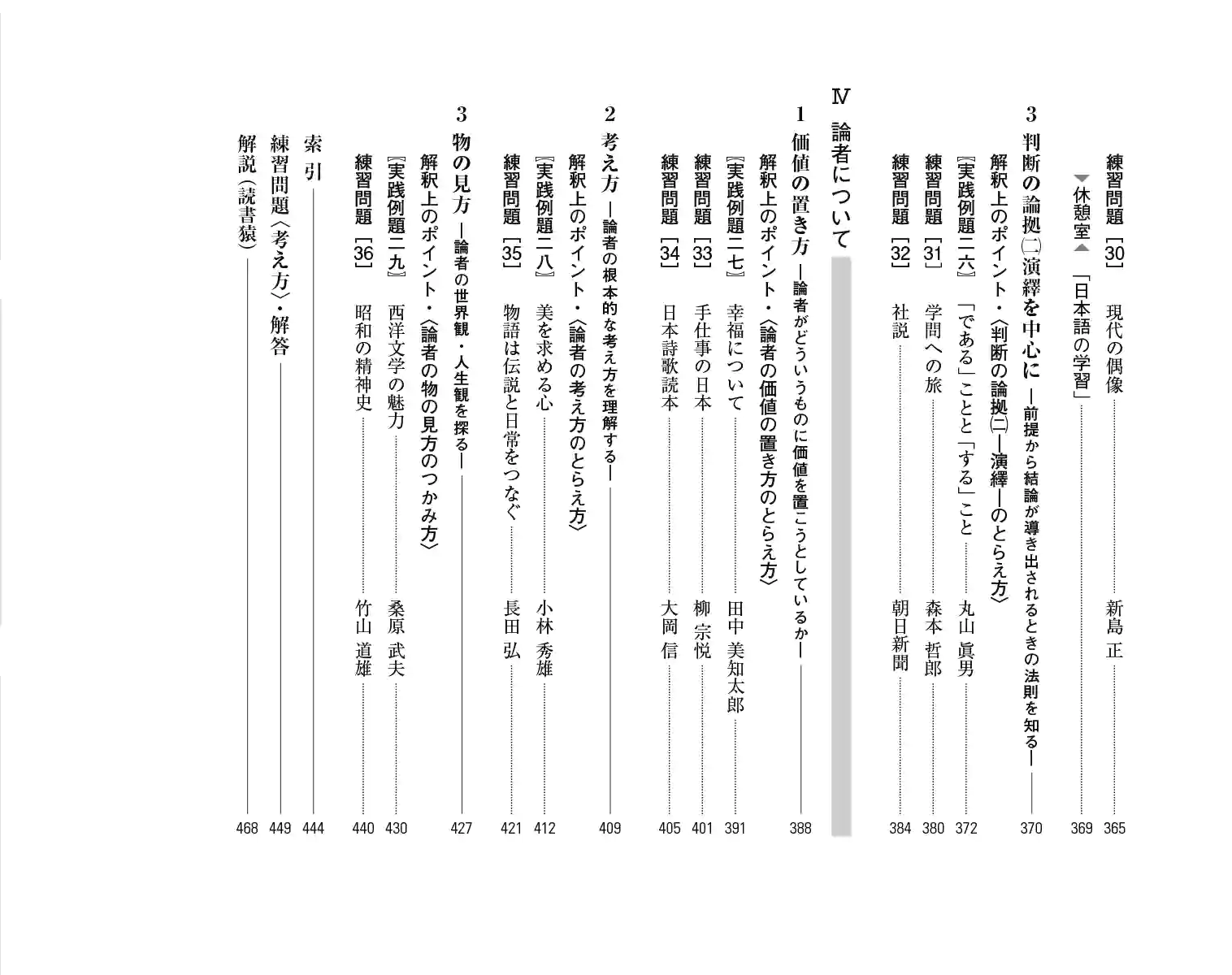

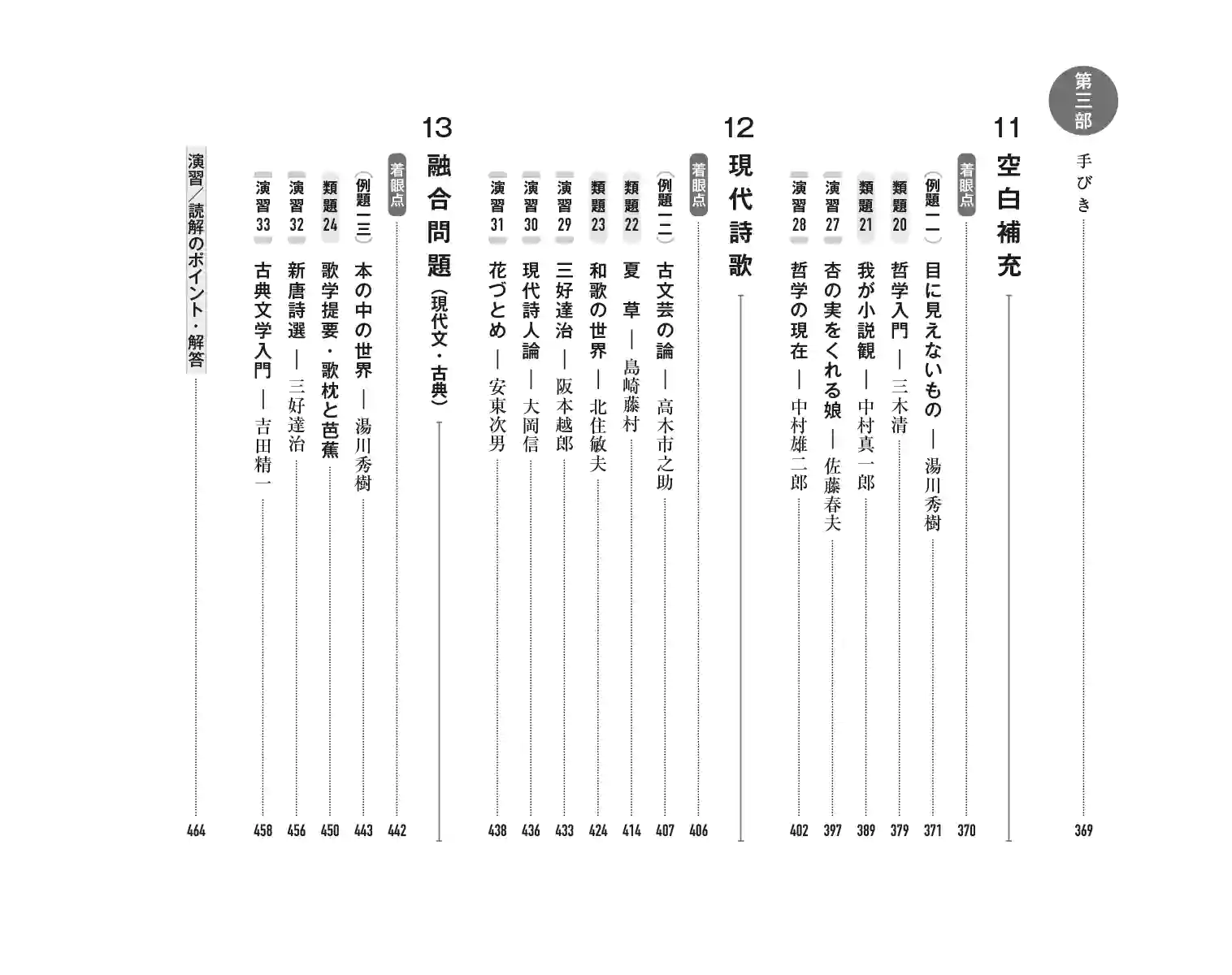

『現代文解釈の方法』目次

遠藤嘉基 渡辺実 著

着眼と考え方現代文解釈の方法〔新訂版〕

ISBN:978-4-480-51148-5/1,650円(10%税込)/496ページ

購入する