──自然というのは、決していつ友好的なわけではないんですね。

自然には必ずそういうところがあります。全面的に自分を受け容れてくれるようで、いつもどこかに冷たい線が一筋。このひとたち(自然)のことは絶対にわからない、という思いは自分のどこかに必ずあります。

私たちの文脈とは全然ちがうダイナミズムで生きているのが自然ですから。

でも逆にいえば、得体がしれてしまったら魅力もないのです。相手を全部が全部、わかってしまったら、おもしろくないでしょう?

だから、いつも気が許せない、真剣勝負ってところがあるんですね、自然とは。

──危険のとば口まで行っても、その先には決して足を踏み込まれないという「判断」があるように感じました。

そこが、私のどうしようもなく健康的な部分なのでしょう。自分でも、うさんくさいって思うほど(笑)。向こうに行ってしまえばいっそ楽なのに、絶対に行けない、行かない何か。それはもう、その人の核のようなものです。

この世とあの世のギリギリまで行き来するからこそ豊穣なのであって、向こうに行ってしまったら、それを伝えることもできない。

伝えたい、表現したい、ということへ執着みたいなものは、いやになるくらいあります。我ながらうんざりするほど(笑)。

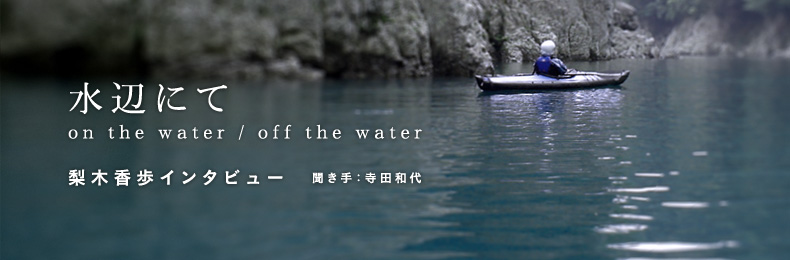

──そこに「野生」があるからこそ、カヤックをつつむ一陣の川風、雲間から射す一瞬の光とか、幸福な瞬間もある、というでしょうか。そうした一瞬のことが、『水辺にて』にもいろいろ書かれていますね。

そうですね。そうした体験を、これはいったい、何なのだろう、何なのだろう、と思って深めていく。論理的思考じゃなく、体がつぶやくような、こんな感じじゃないかな、という思考をおずおずと重ねて進んでいくしかない。そうしていくうちに、どうしても断層のようにがくんと次元がずれるところがある。物語はそういうところで生まれてくるのでしょう。