筑摩書房 INFORMATION&TOPICS

12月6日(土)に、小社からパスティーシュ小説集『パスティス』を刊行された中島京子さん×短篇小説を公募中のプロジェクト「ブックショート」のトークイベントが行われました。

(http://www.chikumashobo.co.jp/blog/news/entry/1074/)

そのイベント報告記事を「cakes」で公開中!

「【前編】 名著に“似せたもの”パスティスの嗜み方」

先行作品を模倣して作る「パスティーシュ」という作風で作られた中島さんのデビュー作『FUTON』と本作を振り返りつつ、

中島さんならではのパスティーシュの手法を解き明かしていきます。

後編は12月26日(金)に公開予定。どうぞお楽しみに。

12.07.24

トークイベント「宇宙で働くということ」【報告】

09.12.11

完結編 誰でもオーケーな社会って?

2009年10月24日(土)、新宿区早稲田奉仕園にて、弊社新シリーズ「双書Zero」の創刊を記念し、姜尚中、本田由紀、澁谷知美、中島岳志の諸氏をお招きして、『「生きづらさ」から日本を見る』と題するシンポジウムを行いました。

今回はその第2回、完結編です。

第1回はこちら

第2回 どんな人でも「大丈夫そう」と言える社会へ

――仲間、制度、ポップカルチャーの可能性

政治と文学

中島:空気を読み合う今の社会で関係性の大切さを訴えることは、人間力に自信がない人を追い込むことになるという考えはわかります。しかし、制度によって関係性の問題を解決していくのは危険だと思うんです。

僕も丸山眞男を引きますが、『現代政治の思想と行動』第3部のタイトルは「『政治的なるもの』とその限界」です。そこで丸山は、政治学にとって重要なのは、政治によって何が変わるのか、どこまで踏み込んではならないかを考えることであり、そのラインを見極めなければならないと書いています。そのラインを間違えると、ファシズムを生む、と。これは重要な指摘です。

かつて福田恆存は、「政治と文学」論争がなされていた時に、「一匹と九九匹と」というエッセイを書いています。世の中の99匹の迷える子羊を救うのが政治の役割であり、そこからどうしても漏れてしまう1匹の子羊を救うのが文学である。この位相の違いを間違えると危ない、と福田は言います。だから、福田や小林秀雄にとって否定すべきは、プロレタリア文学になるわけです。というのも、文学に政治的な主張を込め、それによって政治を動かそうとするのは、文学の退廃にほかならないからです。文学は、政治では解決できない実存の問題を追究するべきなんです。安倍前首相は「美しい国」というスローガンを掲げ、政治の美学化を図りましたが、こうした動きに対して危機感を持たなければなりません。

先ほど姜さんがおっしゃった絶対的な疎外に対して、政治は無力です。むしろ無力であるべきだと思う。そこは文学の領域です。

姜:僕がいま懸念しているのは、もし民主党政権が早い段階で崩壊したり、現政権が退陣したりした場合です。自民党にも民主党にも期待できず、政党政治それ自体に対し、イエローカードが突きつけられる。そんな事態になったら、超法規的な改革を推し進めようとする個人や集団を、アトム化した国民が熱狂的に支持する可能性があります。それを警戒しなければならない。

僕は熊本の出身ですが、すぐ右隣の県には、いつ国政へと打って出るか、その機会を虎視眈々とうかがっている知事がいる。大阪にもいますね。脅しではなく、いま日本は政治の分岐点に差し掛かっていると思う。

満州事変の時を思い起こしてみても、いいでしょう。当時の外相は幣原喜重郎で、国際協調路線に立ち、中国に対しては内政不干渉という方針で臨んでいました。ところが強硬派が暴走し、メディアも国民もそれに熱狂した。こうして戦争へと突入していったわけです。この一事からも分かるように日本は、極端な方向へと突き進みかねない。この先もし、政治から見捨てられたと感じる人が増えてくるならば、それと同じことが起きかねません。

中島:あるいは鳩山政権が続いても、生活水準が低下したままかもしれない。そうした時にオルタナティブを見出せず、閉塞した状況を打ち破れなければ、国民の間でシニシズムが強まってくる可能性があります。姜さんが言うような暴走が始まってしまうかもしれない。

いまや多くの人が新自由主義的な政策を支持しておらず、与野党ともにセーフティネットの整備などを喫緊の政策課題としています。このため、各党とも違いを打ち出せなくなっている。すると、どうなるか。ヨーロッパの事例を参照すると、新自由主義的な政策プランが破綻した時、多くの右派政党は、世論を惹きつけることのできる、価値観にかかわるイシューを打ち出すようになりました。それと同じで自民党も、夫婦別姓や外国人参政権、死刑制度など、国民の関心を惹起しやすいイシューばかりを提示するようになるかもしれない。その時、国民がそうした話題に熱狂してしまうのが怖い。

僕は大阪の出身ですが、大阪に戻ると橋下知事の批判をするんです。すると、おばさまたちに「橋下さんは、頑張っている!」と怒られる。いくら頑張っていても、その方向性が間違っていたら駄目でしょうと言っても、聞き入れてくれない。

こうしたなかで、「朝日平吾の鬱屈」を再び生み出さないために何ができるのか、これからも考えていきたいと思います。

それではパネリストのみなさん、最後に一言ずつお願いします。

「理想の世界じゃないけど、大丈夫そう」と言える社会

澁谷:「あなたがいいと思う社会は、他の人にとってもいい社会ですか」と、愚直に訴えていくしかないと思っています。夫婦別姓の話が出ましたが、2007年に発表されたおもしろい調査があるので紹介します。

二つ質問があるのですが、まず一つ目の質問では「姓を変えると、いままでの自分が失われたような感じを持つ」という人が約10%、それ以外の答えの人が約90%いることが明らかになりました。そこで、それ以外の答えの人に二つ目の質問をします。「姓を変えると、いままでの自分が失われたような感じを持つ、そのような人がいると思いますか」。すると、その約45%が、「そんな人がいるとは思わない」と答えたんです。「姓を変えると自分が失われた感じがする」10%の人たちのことが見えていない。

このようなときによく「必要なのは想像力だ」と言われますが、あえて私は、「想像力はいらない」と言いたい。必要なのは、「事実を認知する力」です。それで十分。既存の制度では困る人が10%いる事実を認知してもらい、その上で、この10%を切り捨てる社会はよい社会ですか、と地道に問うていくしかないと思います。

本田:私も、ロマン主義やシニシズムは嫌いです。そして、仲間のなかでまったりするのも、嫌いです。私は、自分の身の回りの現実を見渡して、微力でもいいから、自分たちの力で変えられるところは変えていくことが必要だと思っています。

現代社会の大きな敵は「自己責任」論です。この敵に抗うためには、うまくいかないのは自分のせいだと考えたりせず、いったんは「社会がおかしい」と言い切ってみる。ただ「おかしい」と言うだけでなく、この社会の何がおかしいのか考えてみる。そして、そのおかしさを改善するために何ができるのかをはっきりさせ、実践していく。「自己責任」ではなく、「自己の社会的責任」。ぜひ皆さんには、そういう発想を持ってほしい。「シャカイ系で行こう!」ということです。

京都女子大学の筒井美紀さんが、大学生が受けるべき教育はキャリア教育ではない、彼らを「事実漬け」にすることこそ重要だと言っています。私も同感です。やりたいことを見つけて、人間力をつけて、勝ち組になろうという教育では駄目。大学生には、事実を突きつけることこそ必要です。例えば、「非正規雇用はこんな低待遇で働いている、あなたはそれをどう思う?」と、事実をバン!と示していくことが大切だと思う。

中島:本田さんがおっしゃることは、その通りだと思います。その上で、あえて僕の核心部分を述べますと、人間は合理的な生き物ではない。計算通りにはいかないところがあります。それこそが人間の人間たる証です。合理的な対処だけでは、苦しみから救われない人が必ず出てしまう。だからこそ僕は、ロマン主義に向き合いたい。

承認問題も含めた政治では解決できない「生きづらさ」について、どうして僕は、文学なら救えるかもしれないと思うのか。再び秋葉原事件に戻りたいのですが、犯行前のK君に、一瞬、届きそうになった言葉があります。それは、バンプ・オブ・チキンの「ギルド」という歌の歌詞です。

事件の3日前、職場で作業着がなくなって暴れた直後、K君はバンプの「ギルド」の歌詞を2回書き込んでいます。もしかしたらその歌詞が、最後に届きそうになった言葉かもしれない。だから、K君のような鬱屈を救えるのは、文学かもしれないと思うんですね。

姜:私も、社会の事実を突きつける「シャカイ系」であることが自分の職務だと思っています。本田さんに共感します。と同時に、中島さんがおっしゃる文学の可能性も無視できません。それぞれの時代には必ず、その時代を生きる若者の典型像が描かれた青春小説がありました。夏目漱石の『三四郎』は、急激に変化する社会のなかで、迷い子のようにさ迷いながら大人になっていく若者を描いています。トーマス・マンの『魔の山』では、普通の若者がダボスのサナトリウムで療養することになり、そこで様々な経験をして自己形成をしていきます。そして最後は第一次世界大戦に従軍する。この物語のキーワードは、「何のためにこんなことをしているの?」。つまり、「希望はあるのか?」ということです。そのような、時代の荒波にもまれる若者の姿を、現代日本では誰が造形化してくれるのか。

僕は最近の文学作品を読んでいません。面白くないからです。一見「シャカイ系」であっても、しっかりしたデータに裏打ちされていない。いまこそ、新しい時代を生きる若者をシンボリックに示してほしい。「双書Zero」に期待しています。

本田:私も、もちろん文学の大切さは理解しています。私自身も文学が好きだし、Jポップも聞きます。現実的な対応も、文学も、どちらも大切。バランスなんでしょうね。

私がスピッツを好きなのは、ミスチルみたいにベタッとしたところがないからです(笑)。スピッツは若者の鬱屈を、あるいは鬱屈した自分自身ですら相対化しているんですね。

「ホッタラケの島」という映画の主題歌になった、スピッツの「君は太陽」という歌のなかに「渡れない濁流を前にして/座って考えて闇にハマってる」という歌詞があります。まさに濁流を前にして座り込んでいる感じがいまの若者の現状だと思いますが、この歌の最後の部分は「理想の世界じゃないけど/大丈夫そうなんで」なんです。究極の価値に期待したりせず、「理想の世界じゃないけど、大丈夫そう」と言えるような社会を若者たちとつくっていきたい。

澁谷:制度も承認も、文学もJポップもサブカルも、全部重要だと思います。スピッツでも東方神起でも、「双書Zero」でもいい。癒しになると思うものを互いに投げ合って、とりあえず受け止めてみることが大切です。それでもマイノリティ意識、被害者意識は残るでしょう。でもそれは、仕方がない。人間は、自己承認欲求の全部が満たされなくても、たとえば80%を満たされれば生きていけると思います。100%満たすべしという発想が流通すると、そんなことはほぼ不可能なのだから、かえって辛くなります。満たされない20パーセントを抱えるのが人生。そういう声を広げていくことが、必要じゃないかと思います。

いまこそ、「希望」が必要

来場者Aさん:本田さんにお聞きしたいのですが、「ブリッジ的な結びつき」とはどのようなものか、具体的に教えてください。

本田:湯浅誠さんが活動している「もやい」などのNPOや、近年増えてきた、同じ悩みを持つ人が集まって体験を分かち合うセルフヘルプグループなどを念頭に置いています。閉じこもってまったりできる居場所ではなく、いつ参加しても、いつ抜けてもいいような、緩やかな関係性を保てる場所が増えてほしいと考えています。

来場者Bさん:僕は35歳の無職で、正社員になったことがありません。そこで澁谷さんに質問ですが、K君は、文学や制度ではなくて、単純に彼女がいれば救われたんじゃないでしょうか。男と女の関係でしか満たせないものがあると思います。性的なことだけじゃなくて。僕も、男の友情では解決できない部分を、彼女に支えられていると実感しています。

澁谷:頭に浮かんだまま率直に返答しますと、「まだ、女子に頼るんだ……」。彼女がいないと辛い世の中って、不便じゃないですか。ご質問された方は、いまは彼女がいますが、いなくなったら辛いですよね。ならば、彼女がいなくても快適に生きていける社会にした方がいいじゃないですか?……私にこう反論されて戸惑われているということは、その反論が考えていただくに値するものだからだと思います。もう少し検討していただいて、またお話しできたら嬉しいです。

来場者Cさん:サブタイトルは「希望はどこにあるのか?」ということですが、希望というものは、何かを達成したいという明確な方向性があるから生まれるものだと思います。どこに向かえばいいのかわからない、いまのような時代には、「幸福はどこにあるのか?」と問うたほうが適当かと思うのですが、いかがでしょうか。

姜:僕の独断と偏見ですが、それほど幸福が必要でしょうか。それなりに安定した暮らしのなかである年齢に達したからかもしれませんが、幸福を求めることが人生の目的だとは思えません。たとえば、生まれたときから何か不自由を抱えている人がいたとして、その人がどうなれば幸せかなんて、他人にとやかく言えるものではない。

幸福とは、「おいしいものを食べて幸せ」「憧れの車を買えて幸せ」というように、きわめて個人的なものです。逆に、「おいしいものを食べたから、希望が湧いてきた」とは言いませんよね。それは希望というものが、匿名の人と分かち合うものだからです。本田さんのおっしゃる「シャカイ系」にも通じるでしょう。

ですから、現代に必要なのは「希望」ではないでしょうか。では「希望」とは何か、については、これから僕自身も考えてみたいと思います。

09.12.04

誰でもオーケーな社会って?

この「生きづらい」時代だからこそ、希望の在り処を探りたい――。

2009年10月24日(土)、新宿区早稲田奉仕園にて、弊社新シリーズ「双書Zero」の創刊を記念し、姜尚中、本田由紀、澁谷知美、中島岳志の諸氏をお招きして、『「生きづらさ」から日本を見る』と題するシンポジウムを行いました。

「安定した仕事がなく、将来の展望が描けない」、「日々競争へと駆り立てられ、脱落することが恐い」、「一昔前の男らしさが、もはや色褪せてきた」……。

不安、焦燥、苛立ち、鬱屈――。1年先すら見えないこの社会には、そのような「生きづらさ」が溜め込まれているのかもしれません。

私たちは、いかなる「困難な時代」を生きているのか。いま、私たちを支えてくれるものは何か。

そして、希望はどこに?

シンポジウムの内容は、2回に分けてレポートします。

第1回 どんな人でも「大丈夫そう」と言える社会へ

中島岳志:このシンポジウムのテーマは、「『生きづらさ』から日本を見る―希望はどこにあるのか?」です。ここ3、4年の間で、以前とは比べものにならないくらい、格差や貧困問題の議論が盛んになりました。市場原理主義の弊害も広く認識されつつあり、政権もついに変わりました。私たちにとっては、政治的な要求をある程度実現できたようにも見えますが、しかし、それだけで「生きづらさ」が解消されるわけではない。そこで、これから私たちはどのように生きていけばいいのか、どのような視座がもてるのか、このシンポジウムで考えてみたいと思います。

「生きづらさ」と承認問題

中島:僕はこのたび、「双書Zero」創刊月の一冊として、『朝日平吾の鬱屈』を執筆しました。執筆のきっかけは、『論座』(2007年1月号)に載った赤木智弘さんの「『丸山真男』をひっぱたきたい――31歳、フリーター。希望は、戦争。」という論文です。その赤木さんの論文には、頻繁に出てくる言葉があります。「屈辱」です。田舎でフリーター生活を続ける僕には尊厳がない、屈辱的だと。このとき赤木さんは、誰からも「承認」してもらえないと感じている。この問題を考えると、たとえ何らかの政策によって、ロスジェネ世代に対する再配分ができたとしても、幸せにはなれない人がどうしても残ってしまうのではないかと思うんです。

本田由紀:中島さんがお書きになった『朝日平吾の鬱屈』も、澁谷さんの『平成オトコ塾』も、とてもおもしろく拝読しました。お二人ともロスジェネ世代であり、「生きづらさ」の感覚を共有しているのだろうと感じました。ただ私は、若者の生きづらさをすぐに承認の問題に結びつけることには慎重でありたいと思っています。先ほど中島さんは、貧困や格差問題が認知されたことは、政治の一定の到達点だと言われましたが、私からすればそれは、高度経済成長から積み上げてきたものが崩れ去った後の、最初の一歩が踏み出せたか否かという程度です。

澁谷さんは『平成オトコ塾』のなかで、「かつての生き方にとらわれずに、楽になろう」と繰り返し書かれていますが、そのように言われると、正直私は「そう言われても……」と返したくなる。現在のように将来展望がないなかで、楽に生きるにはどうすればいいのか。今までとは違う処世術があるのか。実現可能性のあるプランがないなかで、「いままでのこだわりを捨てていい」という澁谷さんには、「では、捨てた後にどうやって生きていけばいいの?」と聞いてみたい。

中島さんの『朝日平吾の鬱屈』に関しては、朝日をとりまく当時の状況と、今の若者が直面する状況が重なると書かれた中島さんとは反対に、過去と今の違いが気になりました。朝日が生きた明治から昭和初期には、例えば朝日も労働運動に関わっていたように、社会をマクロ的に語る言葉があった。共産主義や社会主義も元気で、目指すべき将来像もあった。「天皇の大御心」というような、究極の価値もある。もちろん現在も、若者たちを中心に労働運動が盛り上がり始めています。でも、その先に実現すべき社会体制の構想がない。「天皇の大御心」のような、究極の価値もない。

朝日がテロを起こす前に、下層労働者が安価に泊まれる「労働ホテル」の建設を提案していますが、この貧民救済事業はすばらしいと思います。今でもまったく古びていない考え方だし、現代にこそ必要です。この計画を実現するために、お金を貸してくれる財閥を探すところで朝日は壁にぶつかったわけですが、はたして今の若者は朝日のような行動をとれるだろうか。

秋葉原事件のK氏にしても、携帯サイトに書き込んでいたのは、自らの辛さでしかなかった。社会構想もないし、究極の価値もない。そして起こした事件はといえば、財界人を殺すわけでも、自らの鬱屈を押し殺すわけでもなく、無関係な一般の人に刃をむけたわけです。変な言い方ですが、怒りを向ける矛先が明確にあった朝日にはまだ救いがあった。将来の見通しがまったく立たずに、モヤモヤした辛さにさいなまれる現代の若者は、どうすればその苦しみから抜け出せるのか。

姜尚中:先日僕は、江戸川乱歩の「人間豹」という作品を歌舞伎にしたものを観てきました。人間豹というのは、半人半獣の殺人鬼なんですが、死ぬときに「こんな虫けら一匹飼えない国はちっちぇえなあ」と言って息絶えるんですね。僕には、人間豹の姿が朝日に重なりました。

本田さんが言われるように、現代の若者は、為政者や金融資本主義といった“悪玉”に鬱憤を向けるのではなく、一般の人を道ずれにして自滅しようとする。そうした犯罪が少なくない。そういう形でしか表せないような心象が、現代の若者にはあるということでしょう。

ひと昔前なら明確だった政治の領分と個人の領分の区別が、いまはとても曖昧です。個人は政治の領域から切り離されてしまい、困難を抱え込まざるを得なくなった人は、あくまでそれを自分の問題としてしか考えられない。K氏について言うと、国会議事堂に突撃すれば政治的だけれども、彼にそのイメージはなかったと思う。おそらくK氏が秋葉原に向かったのは、自分に似ていると思える人たちが幸せそうにしていたから。その鬱屈は、犯罪でしか表せないと思い詰めていたのではないでしょうか。

かつての自暴自棄な犯罪、例えば連続ピストル射殺事件の永山則夫や小松川事件の李珍宇(イ・チヌ)、旅館で人質をとって立てこもった金嬉老事件の金嬉老(キム・ヒロ)など、いずれも許されない犯罪です。しかし、そこには貧困や言われなき差別を受けている自らの境遇を社会に告発するという意識が明確にあった。そしてそれは我々にも了解できることでした。それに対して、いま起きている犯罪には理解できない部分がある。

たしかに現代は、昔のようなマルクス主義や一国万民の国家理念といったイデオロギーがないので、あらゆる言動に意味付けがしにくい。でも、だからといって、不可解な言動をすぐに精神病理学の対象にしてしまっては、もっと悲惨です。

今年は冷戦が終結してから二〇年目です。数年前、東ドイツで半年ほど教鞭を執ったときに感じたのですが、冷戦崩壊後の東ドイツの若者も、日本の若者と一緒です。ドイツの左派政党であるPDSにもネオナチにも共感できない人がたくさんいる。冷戦崩壊によってユートピアが消滅し、彼らは途方に暮れているのかもしれません。そして政治について語ることも次第になくなり、政治から切り離された個人が勝手に自由を享受しようとする。そんなシニシズムが蔓延している。それは日本も同様です。冷笑主義が広まり、時代が変わる兆しが見えなくなり、苦しさばかりが募る。その感覚が、世代を超えて共有されているのが現代ではないかと思います。

澁谷:先ほどの本田さんの質問に答えますと、私が言いたいのは、男性学の提唱者である伊藤公雄さんの言葉を借りれば、「『男らしさ』から降りよう」ということです。降りたあと、次に乗るものがないじゃないか、というご指摘は、その通りだと思います。確かに、ない。でも、次はこの乗り物に乗りなさいと私が言うのも変ですよね。それは男子のみなさんが見つけたほうがいい。そのときに必要なのが、仲間の存在です。ですから、既存の男の生き方からはじかれた男子たちは、連帯していかなければならない。『平成オトコ塾』の第1章で提唱した、「男の友情をつくろうよ」というのはそういう意味です。

ここに興味深い調査があります。パートナーのいる男子と独身の男子のディストレス(憂鬱度)を計ったら、パートナーのいる人のほうが低かった。なぜなら、自分の思うことをパートナーに話せるからです。自己開示ができる。寿命にも差が出るとの結果もあります。でも、自己開示のできる相手は、同性の友達でもいじゃないですか。だから、連帯したらどうですか、と提案しているんです。

承認の問題にも触れたいのですが、もちろん私も、承認は大事だと思います。承認には、仕事から得られる承認もあるし、具体的な人間関係から得られる承認もある。前者の承認は、今後再分配がうまくいけば満たされるでしょう。でも、後者の承認はどうか。私自身は、どのような手法であっても、完全に承認欲求を満たすことはできないと考えています。

丸山真男の『日本の思想』に収録されている「思想のあり方について」を読むと、この講演がなされた1957年の時点で、「世の中にマイノリティ意識や被害者意識が蔓延している」と言っています。びっくりしました。すでに半世紀も前に今と同じような意識が蔓延している。丸山が言うには、社会が小集団に分かれていくことで、自分はマイノリティであるという被害者意識を持たざるを得なくなる。もはや、この流れは止めようがないと私は思います。そこに処方箋があるとしたら、マイノリティ意識は社会の成熟に伴い必然的に生じるものだという、相対化の視線を持つことではないでしょうか。

「疎外」について考える

中島:パネリストの皆さんが秋葉原事件に言及されたのは象徴的ですね。僕は、9・11の同時多発テロ以来の衝撃を受けました。K君は携帯サイトへの書き込みを残していたので、僕は事件の詳細を調べたんです。

あの事件の三日前、K君は職場のロッカーに仕舞っておいた作業着がなくなったと言って怒り出し、仕事を放棄して帰ってしまいます。そして、そのまま出社しなくなる。僕が一番気になったのは、その翌日です。K君は、事件に使うラガーナイフを買いに福井県まで行く。そのナイフは、彼が住んでいた静岡でも、もちろん東京でも購入できるようなものです。それなのになぜ、新幹線と在来線を乗り継ぎ、店までタクシーを飛ばしてまで、福井にあるその店に行ったのか。

その店の店員さんのコメントが残っています。「K君は店の中をよく知っているように見えた」、と。でも、K君はその店に行ったことはありません。そこで僕は、その店についてインターネットで検索してみたら、その店の親切な女性店員さんのことが話題になっていた。

僕が調べた限りでその日のK君を再現すると、K君はナイフをもってレジに並び、店員さんに「会員カードはありますか」と聞かれたのを発端に、話がとまらなくなります。初めて来店したこと、静岡に住んでいること、出身は青森であること、青森の雪かきは大変なことなど、10分くらい店員さんに向かって話しています。その後、K君は店を出るのですが、再び店に戻り、今度は犯行に使った手袋を買う。そこでまた店員さんと話します。もう一度店を出て、また戻り、次は「タクシーはどこでつかまえることができますか」と聞きます。それで、ようやく帰る。その帰り道、K君は「人間と話すのっていいね」と書き込みをします。K君が福井まで出向いた目的は、人と話したかった、ということなのかもしれません。

そして翌朝、「秋葉原で人を殺します」と書き込みます。そのあと、書き込みのトーンが変わる。「こんな俺にも一斉送信でメールを送れる人がいる、それが嬉しい」、と。つまり、承認の問題ですよね。K君には居場所がなかった。人との関係性から疎外されていた。K君が求めていたのは、自分が必要とされていると感じられる関係性です。もし、K君にそのような関係性があれば、犯行を思いとどまったかもしれない。だからこそ僕は、社会的包摂をどのように築いていけるかを問いたいんです。

本田:私はへそ曲がりなので、仲間だ、友情だ、コミュニティーこそ大切だ、という言葉が溢れると、かえって「そう?それでいいの?」と思ってしまう。社会的ネットワークが重要だという研究は、たしかに増えています。ですが、そうした研究を見るにつけ、私は「どうせいっちゅうねん」と思う(笑)。関係性を求めている子は、仲間に入れなかったからこそ、辛さを抱えている。そのような子に、どうやってネットワークを作れというのか。

『ノンエリート青年の社会空間』(大月書店)という本があります。学歴がなかったり、待遇のよくない仕事をしている青年たちのフィールドワークをして、彼らの意識や生活に迫った本です。それを読むと、彼らは様々な方法で仲間をつくっているんですね。地元で仲間を見つけたり、引越し作業や自転車メッセンジャーなどの仕事を通じて居場所を築いている。

今の若者の生活は、データで見るとひどい状況なのに、フランスで起きたような暴動が起こる気配がない。若者の多くが自力で居場所や仲間を見つけているからです。ということは、秋葉原事件みたいに突如怒りが爆発する人は、もともと仲間を持てずにいるわけです。そのような人に向けて、仲間が大切だとアドバイスすることには、パラドックスを感じます。空気を読んで、人間力を発揮して、友達を探しなさい、ということですから……。実は、私には友達がいないんですね。人間力がないから。だから、そういうアドバイスにむっとする(笑)。

ならば、何がそうした人間を救うのか。社会制度だと私は思う。自分で居場所や仲間をつくらなくても、誰でも受け入れる組織や機関が社会のなかにあればいい。日本社会が小集団に分かれていくという話が出ましたが、その集団内の結びつきが強固で、しかも同調圧力が強い場合が多い。そうではなく、その集団にいつ誰が入ってきてもいいし、抜けてもいい。そんな緩やかな関係性――社会学の概念で言い換えれば「ブリッジ(架橋)」的な結びつき――にもとづく組織を、制度を変えることで、もっと増やしていきたい。それが、生きづらさの解消につながるのではないでしょうか。

本田さんが言われるように、K君のような人は関係性から排除されています。K君を排除すれば、自分たちの秩序や正義が守られると思っている。排除や極刑が正義だなんて、極めて転倒した考え方です。我々は、いまこそ疎外について真剣に考えるべきではないでしょうか。

「メディア系」と「シャカイ系」

澁谷:本田さんの「どうせいっちゅうねん」は、その通りだと思います。私も友人がいないんですね。これはコラムニストの深澤真紀さんの主張ですが、友人が作れない人には、サブカルを友達にすることを勧めたい。

サブカルも、作品を通して送り手と受け手がつながっている、立派な人間関係です。メディアの世界に没入していて、現実の人間関係を築けないような人間は駄目だと言われがちですが、「それでもいいじゃん」という考えを広めたい。

私も今年の夏は、予定がなくて部屋にいるときには、朝から晩まで東方神起のDVDを見ていました。1日16時間は見ましたよ。歌詞も踊りも覚えなきゃいけないし、韓国語も調べなきゃいけない。やることがいっぱいあって、全然寂しくない。この会場にも私のような人がいるかもしれない。その人と私は仲間なわけで、ここでももう一つ人間関係が構築されます。そういう考え方は甘いですか、本田先生。

中島:本田さん、いかがでしょう。先ほど、控え室でスピッツが好きだとおっしゃっていましたが。

本田:サブカル、いいと思いますよ。……でもさ、もっと外を見ようよ。

ボクとキミのごく私的な問題が、地球の運命を決するといった設定の作品を「セカイ系」と言いますよね。そこで私が思うのは、「セカイ系」から「メディア系」に行くのではなく、「シャカイ系」へ行こうよ、と。つまりは、「社会を見よう」と言いたい。社会を見ても、ごちゃごちゃしてておもしろくないし、泥臭いと思うかもしれないけど、それでも世の中に目を向けてほしい。

09.10.22

ブルボン小林さんトークイベント報告

10月1日、オリオン書房ノルテ店にて、

文庫版『ジュ・ゲーム・モア・ノン・プリュ』(小社刊)と

『ゲームホニャララ』(エンターブレイン刊)同時を記念して

著者のブルボン小林さんのトークイベントが開催されました。

イベントの内容はこちらでお読みいただけます。

09.07.23

東京国際ブックフェアのレポート 満員御礼!

7/9~12日、有明の東京ビッグサイトで開催され、

今年もたくさんのお客さまがちくまのブースに足を運んでくださいました。

大盛況の4日間をレポートします。レポートはこちら

09.07.17

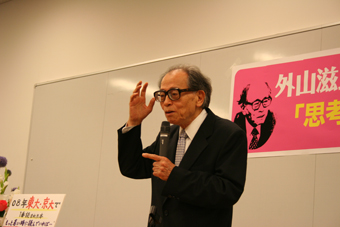

外山滋比古先生「思考の整理学を語る」@東大レポート

*去る7月1日、『思考の整理学』が昨年東大生協で一番売れた本に輝いたことを記念して、外山滋比古さんが東大駒場キャンパスで講演されました。質疑応答まで1時間半、ずっと立ったままノンストップで、東大生に向けて熱く語られました。

その内容のエッセンスを、ここでちょっとだけご報告いたします。

受験という、知識の量や記憶力の戦いで見事勝ち抜いてきた東大生を前に、「知識の量と思考の力は反比例する」と断言する外山先生。思考力を高めるための処方箋とは…。

しかしコンピュータにできなくて人間にできることがある。それこそが「選択的忘却」。人間は、頭の中にある無意識の価値観のネットを通すことで、意味のあるもの大切なものと忘れていいものを選別し、不要なものはどんどん忘れていくことができる。

この無意識の価値観は、人間が生まれてからだいたい5~6歳でできあがる。この時期の人間は、最高の思考力、最高の感受性を持っている。目も耳も非常に発達していて、新しいものをどんどん吸収し、どんどん忘れ、新陳代謝が活発。この間にその人の個性、昔の言い方での「魂」の中核ができあがり、それによって「選択的忘却」をする。

ところが学校に入り、文字を使って情報や知識を増やしていくようになると、生まれつき持っていた、ものを考えたり感じたりという知的能力は失われてしまい、回復することができない。一方、知識を記憶していくことは推奨され、いわゆる勉強ができる子、勉強をよくする子は、知識の量を増やしていく。知識は大変有用ではあるが、ものを考える手間や面倒さを省く、代用するので、知識があると考えることをしなくなってしまう。知識の量と思考の力は反比例する。知識が増えるとクリエイティブでなくなる。

知識を食べ物にたとえてみれば、食べ物を食べたら、胃の中で消化し、腸で栄養を摂り、いらなくなったものを排泄するように、知識も頭の中の胃袋のようなところで消化し、さらに大事なことを引き抜いて、いらなくなった知識は排泄せねばならない。ところが知識を捨ててはいけないという考え方が強いあまり、不要の知識を捨てることができない。これが続くと、「知的メタボリック」という状態になってしまい、たいへん危険。勉強ができる、知識をたくさん持っているのに、独創的な思考をすることができない、「知的メタボリック」に苦しんでいる人はたくさんいる。

と、容赦なく続く頭でっかち人間への批判。「特に文科系は、外国の知識を仕入れてきて日本語に移し替えて日本で発表しているだけ。国際的な批判を受ける勇気を持って、外国語で論文を発表するこということをしなければ」なんて、耳が痛いのは東大の学生ばかりではないのでは?

それにしても、最高の知的能力は小学校に入る前に失われてしまったなんて! では知的メタボ解消のための秘策はあるのでしょうか。

を、努力によって身につけることができるのではないか。それには、まず「忘れる」こと。

ただ忘れるのではなく、うまく忘れることが重要。そのためにはどのような方法があるか。まずは、睡眠。レム睡眠の間に、我々は入ってきた情報、知識を価値観ネットに照らして無意識に仕分けしている。一晩にレム睡眠を5回ほど繰り返し、入念に無意識の忘却作業をしている。朝、目が覚めると頭の中が整理されてスッキリ掃除されている。目覚めてから起き上がるまでの10~20分ぐらいが、ものを考えるベストタイミング。中国ではこれを古来「枕上の時間」と呼ぶ。

現代は情報過多で、夜の睡眠だけでは充分な忘却ができない。そんな時には散歩がいい。少なくとも40~50分は歩く。できれば1時間~1時間半。しかしそんな時間がない場合は、風呂に入るのもいい。アルキメデスの有名な逸話もある。また、夜の睡眠だけでは足りない人は、昼寝もいい。昼寝をして目を覚ました時が、ものを考えるのにいい。それから、健康には悪いが、煙草も有効。それに適度なアルコール。もう少し穏やかなものでは、コーヒーを飲む。たとえば会議中にコーヒーブレイクを取ると、また積極的に頭を動かすことができる。学校でも、休み時間は大事な忘却の時間。できれば15分ぐらいは取って、外へ出て体を動かし汗をかくようにすると、その都度頭の中がきれいになり、学習効率が非常に上がる。ものを考える力も記憶力も活発になる。これからの子どものための教育は、忘却を恐れない教育、子どもの時に持っている知的能力をできるだけ維持しつつ知識を身につけていく教育にすることだ。

知識はものを考える時の敵であり、忘却はものを考える時の味方。しかし知識が不要というわけではない。私たちは新しい頭の使い方を考える必要がある。知識というものをうまく活かし、自分でなければできない個性的、独創的なものを考える力とうまく合わせる。最近話題になっているハイブリッドカーと同じ。知識と思考は反比例する関係で仲が悪い。しかし両者をうまく融合させれば、ハイブリッド知性になる。理性と知性、記憶と思考を融合させて、思考一辺倒のパスカルやデカルトのもう一歩先を行く、新しい人間文化の基本、ハイブリッド文化を飛躍的に伸ばす可能性がある。

文科系の情報の蓄積、理科系の思考性を兼ね備えた総合的な人間は、専門家という寒々しい存在に対し、豊かで人間味があり、しかも新しいものを生み出す創造力のある存在となるだろう。ここにいる皆さんも、個人の生活の中で理性と知性の融合を試み、成功して大きな成果を得てほしい。

その他にも、東大生に贈る言葉として「無敵は大敵」、つまり、「あなた方は向かうところ敵なしと思っているだろうが、それではそこから成長できない、好敵手を持って常にそれと張り合い、自分一人では出せない力を引き出しなさい」というお話をされました。また、東大生との質疑応答の中では、「本を読まないのはいいことだ。読むなら、本当に価値のあるものを。そして、これはすごいと思ったら、最後まで読まずに途中でやめてしまう。その先は、自分で考える」という編集者の度肝を抜くお話、「夜に勉強しないこと」(情報が整理されていない状態では効率が悪い)、「呼吸は、吐いて、吸って。忘却と記憶も、記憶して忘れるのでなく、あらかじめ忘れておいた頭で記憶する。マイナスから始めれば、後からくるのはプラスです」といったお話が、次から次へと飛び出し、あっという間に予定時間が過ぎてしまいました。

*講演後に東大生に書いてもらった感想の中から、いくつかご紹介します。

・「忘却」ということが非常に印象に残りました。忘れなさそうです。

・先生の考えと、自分の中の未完成な考えをすりあわせていると、自分の中の思考方法や知識というものの捉え方に、新たな発展が現れるように思えました。

今回の講演のテーマは、「思考する力をつけるためにはまず忘れること」ということでした。忘却については、今年12月に刊行する『忘却の整理学』で、もっと詳しく述べられる予定です。どうぞお楽しみに!

09.07.09

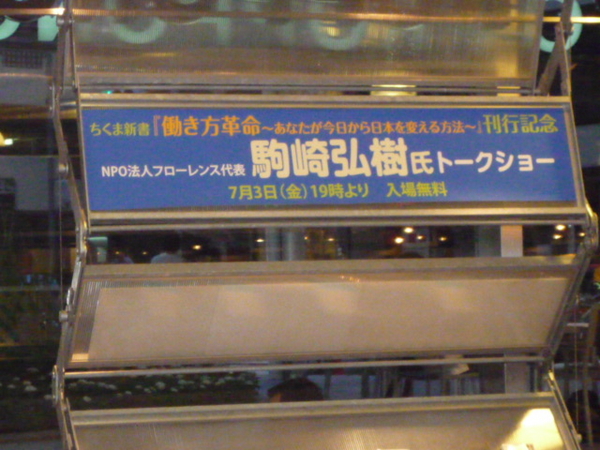

『働き方革命』駒崎弘樹さんトークショー報告

去る7月3日の金曜日の夜、TSUTAYA 六本木店にて、ちくま新書『働き方革命 あなたが今日から日本を変える方法』の著者、駒崎弘樹さんのトークショーが開催されました。

金曜日の夜にもかかわらず、六本木という場所もあってか、若い男女がたくさん来てくださいました。ここのTSUTAYAは、スターバックスと同居していて、おいしいコーヒー片手に、きれいな夜景をバックにくつろいで聞ける雰囲気が、最高です。

さっそうと駒崎さんが登場されて、まずは、自己紹介から始まりました。

駒崎さんは、慶応義塾大学在学中にITベンチャー経営者として活動されていましたが、あるきっかけがあってベンチャーをすっぱりやめて、今は病児保育専門のNPO法人フローレンスの代表理事をされています。その活動が評判になり、2007年には、ニューズウィーク「世界を変える社会起業家100人」に選出されました。

司会 「まずはどうして、この本を書こうと思われたのですか?」

駒崎「自分が、内閣府の働き方に関する会議に出ていて、日本が長時間労働でありながら生産性が低いということを知ったことと、そして、なにより自分が一日15時間くらい働いていた“働きマン”で、まわりの人が『お忙しい中、すみません』とおどおど話しかけてきたり、恋人ともまったく時間がとれない中で、何とかしなければ、と思ったんです。で、とにかくある日6時に帰ってみたら、全然問題なかったんですね。自分は、今まで何をやってたんだー、と思いました。

会社人間というのは、『長く働いて、忙しい分だけ充実しているものだ』と、時間の使い方を勘違いしているんです。そういう価値観を植えつけられている人が多いんです。実際、今も毎日6時に帰ってますが、前より生産性は上がりました」

司会「具体的にはどんなことをして、短時間で成果をあげたんですか?」

駒崎「どこにでもある、時間管理のソフトを使って、自分が何にどれだけ使っているかを測ってみました。私が使ったのは“タイムスリマー”というソフトです。それで、いろいろ無駄がわかりましたが、特に会議にかけている時間が異常に長いことがわかったんです。だから、会議は90分以上しないことにしました。もう、90分たったら、部屋から出ちゃう(笑)。

そのために、きちんと議題を準備して、『いつまでに何をやる』と絶対に決めるんです。それを確認したら終わりです。それで、今までに3時間かけていた会議が90分ですから、1時間半がうくわけですよ」

司会「駒崎さんは代表だからいいかもしれないですが、他の社員の方にはどうやって実行してもらったんですか?」

駒崎「まずは、マネージャークラスから言いました。でも、最初はみんな抵抗する(笑)。だから、この会社で一番忙しいのは僕だよね? でも帰ってるでしょ、と言って説得していきました。やれば、できるんですよ、みんな。マネージャーから平社員へ、今は、月の残業時間はみんな10時間に満たないですよ。でも、パフォーマンスは上がってます。」

司会「なるほど。で、できた時間はどうされているんですか?」

駒崎「まあ、妻との時間が増えました(笑)。自分に余裕があるから、ゆっくり彼女の悩みとかを聞けるようになりました。それに、家事は料理を作る以外、私がやってますよ。家事も自分の仕事だと思って、いろいろトヨタ並みにカイゼンして、早くできるようになりました。妻も喜んでくれてます。」

トークイベントが始まってから、会場付近にはどんどん興味を持たれた方々が集まってこられ、みなさん本当に熱心に駒崎さんの話を聞き入っておられました。

質問タイムには

まず、慶應藤沢の大学院生から

「この革命は、どのような戦略でやっていこうと思われてますか?」という高度な質問。

それに対しては、

「ゲリラ戦です。政府がポスターはったりしていますが、やっぱりだめですよねえ。一人ひとりが変わっていくしかないと思います。」

とのお答え。

他に、若いビジネスマンからは

「時間ができて、地域との関わりは変わりましたか?」

という質問がとぶ。

「はい。私は埼玉県T市に住んでるんですが、それは妻の家があったからであって、全然縁もゆかりも

なかったんです。でも、ある祭りに参加したら、それから、すごく知り合いができて、今までの風景が変わってきたんですよ。ただの町並みじゃなくて、ここはあの人がやってる店だとか、この間会った彼が住んでいるあたりだとか。それから、どんどん知り合いも増えていって、私の活動を知ると、今度誰かを紹介して

やるよ、みたいなことになって、仕事に返ってきたり、とか。地域人脈が広がってますね。」

そして、最後に、駒崎さんから。

「これは革命です。皆様一人一人が工作員となって、働き方を変えてみてください! 最初は『何だあいつ』と言われるかもしれない。でも、いつか『あいつの生き方良いよなぁ』に変わっていくでしょう。まずは一歩踏み出しましょ!!!」

駒崎さんの熱い呼びかけに、会場のみなさんも温かい拍手で応えてくださいました。

09.01.02

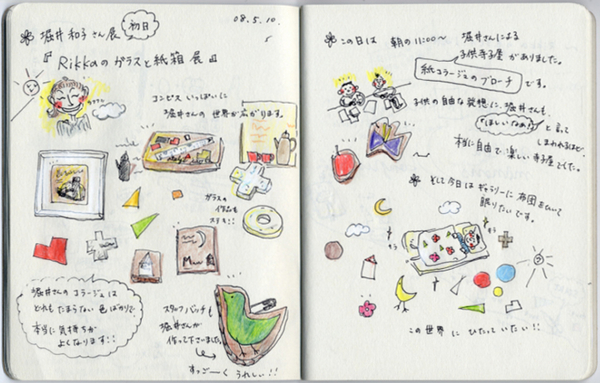

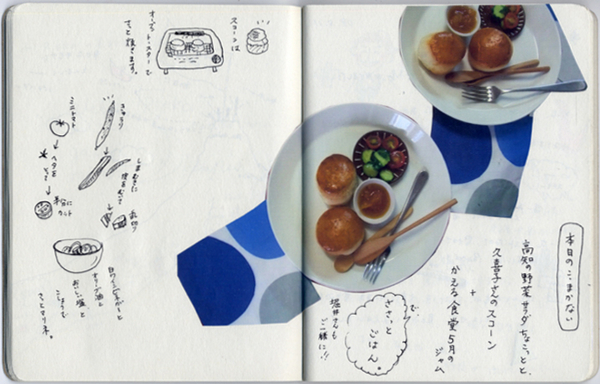

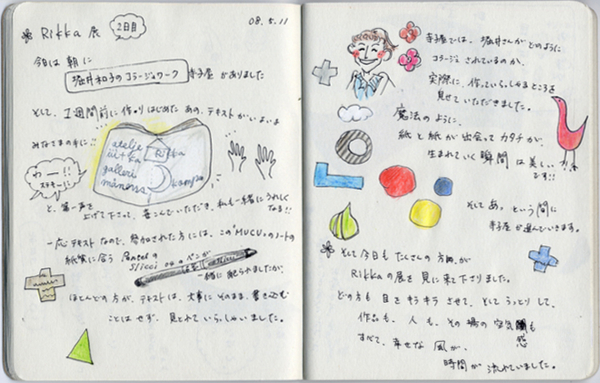

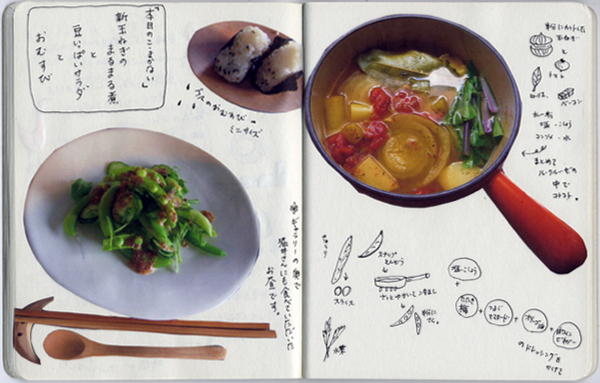

堀井和子さん「Rikkaのガラスと紙箱展」

「Rikkaのガラスと紙箱展」のもようです。

カテゴリー

バックナンバー

- 2024年 07月( 2)

- 2024年 06月( 2)

- 2024年 05月( 1)

- 2024年 03月( 5)

- 2024年 02月( 2)

- 2023年 10月( 3)

- 2023年 09月( 1)

- 2023年 08月( 1)

- 2023年 07月( 1)

- 2023年 06月( 4)

- 2023年 05月( 4)

- 2023年 04月( 1)

- 2023年 03月( 6)

- 2023年 01月( 3)

- 2022年 11月( 1)

- 2022年 09月( 1)

- 2022年 08月( 1)

- 2022年 07月( 1)

- 2022年 06月( 3)

- 2022年 05月( 2)

- 2022年 04月( 1)

- 2022年 03月( 4)

- 2021年 12月( 3)

- 2021年 11月( 2)

- 2021年 09月( 2)

- 2021年 08月( 3)

- 2021年 07月( 2)

- 2021年 06月( 1)

- 2021年 05月( 1)

- 2021年 04月( 3)

- 2021年 03月( 2)

- 2021年 02月( 1)

- 2021年 01月( 1)

- 2020年 12月( 1)

- 2020年 11月( 1)

- 2020年 10月( 2)

- 2020年 09月( 3)

- 2020年 08月( 1)

- 2020年 06月( 2)

- 2020年 05月( 2)

- 2020年 04月( 2)

- 2020年 02月( 1)

- 2020年 01月( 4)

- 2019年 12月( 1)

- 2019年 11月( 3)

- 2019年 10月( 3)

- 2019年 09月( 1)

- 2019年 07月( 1)

- 2019年 06月( 2)

- 2019年 05月( 6)

- 2019年 04月( 2)

- 2019年 03月( 4)

- 2019年 02月( 5)

- 2018年 12月( 4)

- 2018年 11月( 4)

- 2018年 10月( 4)

- 2018年 09月( 1)

- 2018年 06月( 2)

- 2018年 05月( 5)

- 2018年 04月( 1)

- 2018年 03月( 3)

- 2018年 02月( 1)

- 2018年 01月( 3)

- 2017年 12月( 3)

- 2017年 11月( 2)

- 2017年 10月( 2)

- 2017年 08月( 2)

- 2017年 07月( 2)

- 2017年 06月( 1)

- 2017年 05月( 4)

- 2017年 04月( 1)

- 2017年 03月( 4)

- 2017年 02月( 1)

- 2017年 01月( 6)

- 2016年 12月( 2)

- 2016年 11月( 2)

- 2016年 10月( 3)

- 2016年 09月( 3)

- 2016年 08月( 4)

- 2016年 07月( 2)

- 2016年 06月( 4)

- 2016年 05月( 6)

- 2016年 04月( 2)

- 2016年 03月( 3)

- 2016年 02月( 4)

- 2016年 01月( 2)

- 2015年 12月( 5)

- 2015年 11月( 2)

- 2015年 10月( 4)

- 2015年 09月( 1)

- 2015年 08月( 2)

- 2015年 07月( 5)

- 2015年 06月( 4)

- 2015年 05月( 8)

- 2015年 04月( 4)

- 2015年 03月( 4)

- 2015年 02月( 2)

- 2015年 01月( 1)

- 2014年 12月( 5)

- 2014年 11月( 2)

- 2014年 10月( 4)

- 2014年 09月( 2)

- 2014年 08月( 2)

- 2014年 07月( 3)

- 2014年 06月( 5)

- 2014年 05月( 3)

- 2014年 04月( 5)

- 2014年 03月( 7)

- 2014年 02月( 3)

- 2014年 01月( 5)

- 2013年 12月( 4)

- 2013年 11月( 3)

- 2013年 10月( 2)

- 2013年 09月( 7)

- 2013年 08月( 2)

- 2013年 07月( 8)

- 2013年 06月( 2)

- 2013年 05月( 2)

- 2013年 04月( 3)

- 2013年 03月( 6)

- 2013年 02月( 2)

- 2013年 01月( 4)

- 2012年 12月( 2)

- 2012年 11月( 3)

- 2012年 10月( 5)

- 2012年 09月( 2)

- 2012年 08月( 2)

- 2012年 07月( 6)

- 2012年 06月( 3)

- 2012年 05月( 4)

- 2012年 04月( 4)

- 2012年 03月( 3)

- 2012年 02月( 2)

- 2012年 01月( 2)

- 2011年 12月( 1)

- 2011年 11月( 2)

- 2011年 10月( 2)

- 2011年 09月( 4)

- 2011年 08月( 5)

- 2011年 07月( 3)

- 2011年 06月( 4)

- 2011年 05月( 2)

- 2011年 04月( 3)

- 2011年 03月( 5)

- 2011年 02月( 4)

- 2011年 01月( 2)

- 2010年 11月( 1)

- 2010年 10月( 5)

- 2010年 09月( 5)

- 2010年 08月( 6)

- 2010年 07月( 10)

- 2010年 06月( 2)

- 2010年 05月( 2)

- 2010年 03月( 4)

- 2010年 02月( 8)

- 2010年 01月( 6)

- 2009年 12月( 7)

- 2009年 11月( 4)

- 2009年 10月( 6)

- 2009年 09月( 6)

- 2009年 08月( 4)

- 2009年 07月( 6)

- 2009年 06月( 8)

- 2009年 05月( 3)

- 2009年 04月( 4)

- 2009年 03月( 4)

- 2009年 02月( 12)

- 2009年 01月( 11)

- 2008年 12月( 5)

- 2008年 11月( 6)